Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

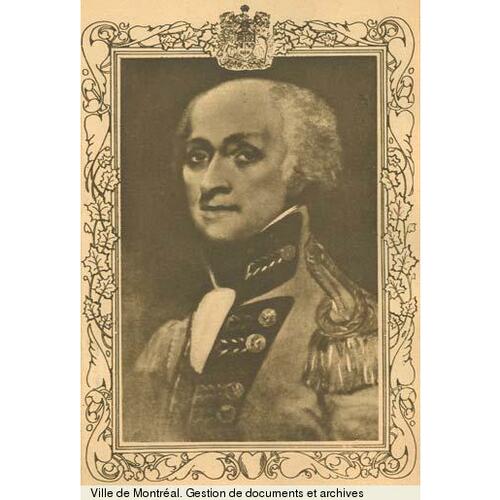

HALDIMAND, sir FREDERICK (baptisé François-Louis-Fréderic), officier et administrateur colonial, né le 11 août 1718 à Yverdon, Suisse, deuxième des quatre fils de François-Louis Haldimand, receveur municipal, et de Marie-Madeleine de Treytorrens ; décédé célibataire le 5 juin 1791 dans la même ville.

Frederick Haldimand venait d’une famille allemande d’assez humble origine qui s’était apparemment établie à Thoune, en Suisse, au cours du xvie siècle. En 1671, toutefois, Gaspard Haldimand, grand-père de Frederick et tonnelier de son métier, s’installa dans la commune d’Yverdon. Le fait que Frederick était le fils d’un petit fonctionnaire peut expliquer pourquoi il ne reçut qu’une instruction limitée. De toute évidence, la vie militaire l’attira vivement dès son plus jeune âge, mais les diverses forces armées cantonales et municipales de Suisse n’offraient guère de possibilités d’avancement. Haldimand affirma plus tard que son pays natal n’était point fait pour les ambitieux. À cause de cela, il chercha plutôt à faire carrière dans une armée étrangère, chose très courante chez ses compatriotes.

Il existe plusieurs versions des débuts militaires de Haldimand, mais il apparaît maintenant qu’il entre comme officier dans le régiment d’infanterie du margrave Heinrich en 1740, lequel appartenait à l’armée prussienne. Pendant la guerre de la Succession d’Autriche, son régiment se trouva dans le feu de l’action : présent à la bataille de Mollwitz (Pologne) en 1741, Haldimand prit sans doute part aussi aux combats de Hohenfriedberg (Dabromierz) et de Kesseldorf (République démocratique allemande) en 1745. C’est probablement à cause de cette expérience qu’on lui offrit de se joindre au régiment des gardes suisses de l’armée des Pays-Bas. Nommé lieutenant en premier en 1748, il devint capitaine commandant avec le grade de lieutenant-colonel, le 1er juillet 1750. Pendant qu’il servait dans le régiment des gardes suisses, il se lia d’amitié avec Henry Bouquet, un compatriote qui allait lui aussi se distinguer comme militaire en Amérique du Nord.

En novembre 1755, la Grande-Bretagne et la France étant sur le point de se livrer une guerre totale en Amérique du Nord, Jacques Prévost, ancien officier suisse de l’armée française, proposa au gouvernement britannique de former un régiment qui regrouperait une partie des nombreux soldats de diverses origines qui avaient déserté leur armée pour se réfugier en Allemagne. Bientôt, il modifia son projet et suggéra que le recrutement se fasse aussi parmi les colons suisses et allemands de Pennsylvanie. Comme le gouvernement britannique avait besoin de grossir ses troupes en Amérique du Nord et souhaitait que les colons de Pennsylvanie se défendent eux-mêmes, Prévost reçut du roi l’autorisation provisoire de pressentir de bons officiers protestants d’origine suisse et allemande d’autres armées. Dès mars 1756, quelque 90 officiers et sous-officiers, dont Haldimand, Bouquet, Samuel Johannes Holland et le frère de Prévost, Augustin, avaient accepté de passer à l’armée britannique, où ils seraient rejoints par d’autres, dont Conrad Gugy* et Joseph Frederick Wallet DesBarres*. Entre-temps, le gouvernement britannique avait présenté à la chambre des Communes des projets de loi qui permettraient de lever le régiment en question et d’accorder des commissions d’officier britannique à des officiers étrangers, ce qu’interdisait une loi de 1701. Les projets de loi furent dûment adoptés, mais on imposa « certaines restrictions et conditions » aux étrangers. Ils ne devaient pas être plus de 50, ou former plus du tiers des officiers environ, et ils pouvaient exercer un commandement actif seulement en Amérique du Nord. En outre, ils ne pouvaient apparemment pas servir en dehors du nouveau régiment. L’unité, qui reçut le nom de Royal Americans (60e d’infanterie), fut officiellement reconnue en mars 1756, avec un effectif de quatre bataillons. Afin de maintenir l’ancienneté, les commissions des officiers furent datées rétroactivement de la fin de 1755 ou du début de 1756. Haldimand reçut le grade de lieutenant-colonel du 2e bataillon, en date du 4 janvier 1756.

En juin de cette année-là, une quarantaine d’officiers étrangers, dont Haldimand, arrivèrent à New York. Le reste de l’année 1756 et la plus grande partie de 1757 furent consacrés à l’organisation matérielle et à l’entraînement du régiment. Au cours de cette période de formation, il y eut des conflits entre officiers britanniques et étrangers. L’afflux d’étrangers dans une armée composée presque uniquement de sujets britanniques, ajouté à la xénophobie largement répandue chez ces derniers, eut pour résultat que les officiers britanniques harcelèrent et offensèrent leurs nouveaux compagnons d’armes. Les expériences malheureuses de Haldimand à cet égard l’amenèrent sans aucun doute à penser que l’armée britannique n’accepterait jamais complètement les étrangers ; le fait que le gouvernement britannique ne remplit pas sa promesse de le nommer, ainsi que Bouquet, colonel commandant eut le même effet. Pour faire face, dans l’immédiat, à l’antipathie des officiers britanniques, il convint avec Bouquet de servir « avec aplication et activité » pendant la guerre, et d’éviter toute participation aux intrigues qui se nouaient au sein de l’armée. Après le conflit, si ce climat hostile ne se dissipait pas, ils pourraient se retirer honorablement. Il s’avéra toutefois que, personnellement, l’un et l’autre avaient peu à craindre, car leur professionnalisme intelligent leur gagna bientôt le respect et l’admiration de bien des officiers britanniques. Dès mars 1757, lord Loudoun, commandant en chef en Amérique du Nord, notait en effet : « Ces deux lieutenants-colonels réussiront extrêmement bien, et ce sont de très bons officiers. »

Au début de 1758, Haldimand, qui se trouvait à Annapolis, au Maryland, fut bientôt appelé à Philadelphie pour superviser les préparatifs d’embarquement des troupes, dont faisait partie son bataillon, en vue d’une expédition contre Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton). Cependant, le major général James Abercromby*, successeur de Loudoun, appréciait tant ses services qu’il le persuada de servir temporairement dans le 4e bataillon des Royal Americans, qui devait l’accompagner dans son expédition contre le fort Carillon (près de Ticonderoga, New York). Le 8 juillet, lors de la désastreuse attaque des Britanniques contre le fort, Haldimand, qui occupait le poste prestigieux de commandant de tous les grenadiers britanniques regroupés sous ses ordres, fut légèrement blessé. Il passa l’hiver de 1758–1759 au fort Edward (appelé aussi fort Lydius ; aujourd’hui Fort Edward), envoyant à l’occasion Robert Rogers* et ses rangers en patrouille.

Pendant la campagne de 1759, Haldimand fut nommé commandant en second et affecté avec le 4e bataillon à l’expédition du général de brigade John Prideaux contre le fort Niagara (près de Youngstown). Mais, sur les ordres d’Amherst*, Haldimand et son bataillon furent laissés derrière, à Oswego (ou Chouaguen ; aujourd’hui Oswego), pour assurer les communications de Prideaux et construire un fort qui remplacerait ceux que Louis-Joseph de Montcalm* avait détruits trois ans auparavant. Ils n’avaient pas encore commencé la construction quand, le 5 juillet, une troupe commandée par Louis de La Corne* fondit sur leurs positions. Haldimand plaça ses hommes dans des tranchées creusées à la hâte et échangea un tir intermittent avec l’ennemi. Le lendemain matin, au moment où La Corne s’apprêtait à monter à l’assaut, le canon que Haldimand avait caché et les mousquets « tirèrent avec une telle violence » que les Français battirent en retraite, pour quitter bientôt les lieux. De part et d’autre, les pertes étaient mineures. Si La Corne n’avait pas insisté, c’était sans doute que la troupe britannique était plus importante et plus agressive qu’il ne l’avait cru. Quoi qu’il en soit, Oswego ne fut plus attaqué pendant la guerre.

À la fin de juillet, Haldimand, ayant appris que Prideaux était mort devant le fort Niagara, se mit immédiatement en route pour s’y rendre. À son arrivée, il découvrit non seulement que sir William Johnson* avait pris le fort, mais qu’il ne semblait pas disposé à en abandonner le commandement. Au lieu de s’engager dans une dispute avec l’agent des Affaires indiennes, Haldimand, déçu, rentra à Oswego pour attendre les instructions d’Amherst. Tout en louant le tact de Haldimand, celui-ci envoya le général de brigade Thomas Gage* prendre le commandement de la région. Haldimand passa donc l’hiver à Oswego, où il continua de travailler à la construction du fort et de surveiller les mouvements des Français. Comme Oswego était le point de ralliement de l’armée d’Amherst pour la campagne de 1760, Haldimand fit les préparatifs de transport et entreposa des vivres au cours du printemps. Le rôle qu’il joua durant cette campagne lui valut l’honneur de prendre possession de Montréal après la reddition du 8 septembre. En outre, probablement parce qu’il n’était pas d’origine britannique et qu’il parlait français, il se vit confier la tâche d’organiser l’embarquement des militaires et fonctionnaires français en tant qu’officier de liaison détaché auprès du gouverneur Vaudreuil [Rigaud*] et de François de Lévis*.

Haldimand fut ensuite nommé commandant en second aux ordres de Gage, gouverneur militaire du district de Montréal. Même si la guerre lui avait apporté des distinctions et des promotions (il était devenu colonel d’Amérique le 8 janvier 1758), il croyait encore que son origine étrangère l’empêcherait de gravir les échelons de l’armée britannique. Aussi avait-il, tout de suite après la prise de Montréal, rempli les obligations du pacte convenu avec Bouquet et demandé à Amherst la permission de quitter les rangs. Toutefois, on le persuada d’abandonner son projet. Une fois la guerre terminée, il ne restait que bien peu de tâches militaires à remplir à Montréal, mais la vie mondaine compensait quelque peu l’isolement qu’avait connu Haldimand dans des postes éloignés. Le 28 février 1762, il fut promu colonel à part entière.

En mai de cette année-là, Haldimand eut pour la première fois l’occasion de diriger un gouvernement civil. En effet, il fut nommé par intérim gouverneur militaire de Trois-Rivières lorsque Ralph Burton* partit en campagne. Il occupa ce poste jusqu’au retour de celui-ci en mars 1763. La même année, il revint de Montréal à Trois-Rivières, car Burton avait été muté à Montréal par suite de la nomination de Gage à titre de commandant en chef. Cette fois, il occupa le poste de gouverneur d’octobre 1763 jusqu’à l’établissement du gouvernement civil en septembre 1764. Tout comme les deux autres gouverneurs militaires, Burton avait continué d’appliquer la plupart des lois et règlements français sur le commerce, l’agriculture, la monnaie et d’autres questions. Haldimand fit de même tout en apportant une modification importante à l’administration de la justice. En juin 1762, influencé par le système que Gage avait instauré à Montréal, il établit dans le district quatre tribunaux, où des capitaines de milice instruisaient régulièrement des procès, et les coiffa de quatre conseils d’appel formés d’officiers. Cela représentait un progrès par rapport au système de Burton, où les capitaines de milice jouaient le rôle d’arbitres dans leur propre paroisse. Bien sûr, les capitaines et les officiers ne connaissaient pas très bien le droit civil français, mais cet inconvénient était compensé par l’attribution de plus grandes responsabilités aux fonctionnaires locaux.

Haldimand s’intéressa aussi aux forges du Saint-Maurice, qui avaient été mal administrées et négligées à la fin du Régime français [V. François-Étienne Cugnet* ; René-Ovide Hertel* de Rouville]. Les forges, réouvertes par Burton en 1760, avaient rapidement réalisé des profits sur la production de fer. Sous la surveillance active de Haldimand, non seulement on y produisit du fer à partir du minerai, mais on rassembla et fit fondre le surplus de fer que constituaient les vieux canons et d’autres objets. Sous le Régime militaire, la production passa de 30 000 en 1760 à plus de 150 000 livres en 1763, et les profits suffirent à couvrir les frais de l’administration militaire de Trois-Rivières. Les forges furent agrandies, et on vendit beaucoup de fer aux marchands locaux François Lévesque* et Jacques Terroux*. En outre, afin de répondre à un pressant besoin, des devises fortes furent distribuées dans le district pour payer les ouvriers salariés et les travailleurs occasionnels, ainsi que les habitants qui fournissaient du bois de chauffage et construisaient des voies d’accès. Haldimand ne saurait récolter tout le mérite de cette amélioration, mais son vif intérêt assura la poursuite du travail entrepris par Burton.

Même si peu d’événements vraiment importants se produisirent pendant le Régime militaire à Trois-Rivières, Haldimand fut, au printemps de 1764, mêlé contre son gré à la controverse qui entoura la nomination de Murray* comme gouverneur civil de Québec. Murray avait été nommé officiellement en novembre 1763, mais Gage avait ordonné à Burton et à Haldimand de continuer d’exercer leurs fonctions de gouverneur militaire indépendant jusqu’à l’arrivée du document de nomination de Murray. L’ordre de Gage causa des frictions, car Murray prétendit détenir comme gouverneur désigné le grand commandement militaire depuis le début de 1764 et tenta aussi de prendre seul la responsabilité du recrutement des volontaires canadiens qui devaient aider à étouffer le soulèvement de Pondiac*. Cette querelle eut des conséquences désagréables pour Haldimand. Comme il n’avait guère de fortune personnelle – ce qui, chez les officiers britanniques, était plus courant qu’on ne l’a prétendu –, les dépenses somptueuses qu’il fit pour maintenir son train de vie de gouverneur lui causèrent des problèmes financiers. Il escomptait cependant s’en tirer en partie en obtenant l’un des deux postes salariés de lieutenant-gouverneur prévus dans le gouvernement civil. Mais, piqué que Haldimand ait refusé de lui céder prématurément la moindre parcelle de ses pouvoirs, Murray ne l’aida pas à obtenir l’un de ces postes, contrairement à ce qu’il avait espéré. Après que Haldimand eut remis la responsabilité du gouvernement civil de Trois-Rivières à Hector Theophilus Cramahé*, le 28 septembre 1764, il fut ramené au rang de commandant des troupes. S’étant vu refuser la permission d’aller en Europe, il passa un hiver d’autant plus morne qu’il n’obtint pas non plus la sinécure de lieutenant-gouverneur de la garnison de Québec, même si, cette fois, Murray avait appuyé sa demande. Malgré son échec et sa conviction que les étrangers étaient mal traités dans l’armée britannique, il se comporta avec sagesse et confia à Gage qu’il avait résolu d’oublier ses déceptions. « Je me renfermeray [...] dans Mon Métier », promit-il.

En mai 1765, Haldimand apprit que Burton venait d’être nommé brigadier du département du Nord et que son propre commandement indépendant prenait fin. Sans délai, il demanda une permission et l’obtint. Apparemment, il quitta Québec en septembre pour l’Europe mais, une fois à New York, ses projets changèrent de nouveau. Bouquet était mort le même mois à Pensacola (Floride), où il était allé exercer les fonctions de brigadier du département du Sud. Ironie du sort, le décès de son plus proche ami lui profita, puisqu’à titre de plus ancien colonel en Amérique du Nord il fut promu général de brigade en remplacement de Bouquet. Par ailleurs, Burton ayant été rappelé de Québec, Gage avait l’intention de nommer Haldimand brigadier du département du Nord à sa place. Mais quand le gouvernement britannique nomma Guy Carleton lieutenant-gouverneur de la province de Québec, en avril 1766, pour remplacer Murray pendant son absence, il décida de le nommer en même temps brigadier du département du Nord pour éviter que ne se renouvellent des disputes comme celles qui avaient opposé Murray et Burton et nui à la bonne marche du gouvernement. Par conséquent, même si Haldimand souhaitait vivement être nommé au département du Nord, Gage dut l’envoyer au département du Sud, qui était bien éloigné et beaucoup moins intéressant.

En mars 1767, Haldimand arriva à son quartier général de Pensacola, où il allait rester jusqu’au printemps de 1773, ne s’absentant que d’avril 1769 à avril 1770 pour aller à St Augustine. En tant que brigadier, il était responsable, sous la supervision de Gage, des affaires militaires des provinces de la Floride-Occidentale et de la Floride-Orientale, mais la difficulté de communication entre les deux provinces l’obligea à n’exercer son commandement que dans celle où il était cantonné. Par bonheur, en dehors de quelques querelles mineures, ses relations avec les gouverneurs des deux provinces furent bonnes, et il put éviter les affrontements plutôt spectaculaires qui, quelque temps auparavant, avaient opposé les autorités civiles et militaires. Des incidents analogues étaient survenus dans la province de Québec [V. George Allsopp]. Les menaces extérieures n’étaient pas non plus très grandes. Dans l’ensemble, les puissantes tribus indiennes de la frontière nord de la Floride-Occidentale n’étaient pas hostiles et, exception faite de la menace de guerre qui plana entre la Grande-Bretagne et l’Espagne pendant une courte période en 1770, les relations avec les Espagnols de la Louisiane étaient cordiales.

Pourtant, Haldimand connut bien des frustrations dans les Florides. Le piètre état des forts qu’il commandait l’inquiétait constamment, et le gouvernement, parcimonieux, refusait de lui avancer d’importantes sommes d’argent pour les restaurer et les améliorer. Toutefois, cela n’aurait guère dérangé Haldimand si on avait accepté, comme il le recommandait, de ramener la plupart des garnisons à Charleston, en Caroline du Sud, et de laisser la défense des Florides à la marine. En 1769, son projet parut près de réussir lorsqu’une grande partie de la garnison de la Floride-Occidentale fut transférée à St Augustine ; mais par suite des plaintes des habitants de la province délaissée, le gouvernement britannique renvoya Haldimand et ses troupes à leur point de départ en 1770. En outre, jour après jour, Haldimand se disputait avec le service provincial du matériel de l’armée à propos de l’emploi des officiers du génie et de la responsabilité des magasins militaires, et avec les officiers des casernes à propos de la réglementation de leur service. À ces problèmes s’ajoutaient toujours les mauvaises communications, les excès du climat, le coût élevé de la vie et l’existence fruste des régions frontières. Il n’est donc guère surprenant que Haldimand ait assailli Gage de plaintes amères à propos du « Labirinthe affreux » qu’était son commandement ni qu’il ait décrit son service comme « le plus désagréable qu’[il] aye fait [...] de [sa] vie ». Le fait qu’il n’avait pas d’avancement dans l’armée était une autre source de contrariété pour Haldimand, et, à juste titre, il attribuait cet état de choses à son éloignement des centres de décision qu’étaient Londres et New York. Il désirait avant tout devenir colonel d’un bataillon, car la solde élevée qui était attachée à ce grade l’aurait aidé à éponger les dettes contractées dans les Florides. Mais malgré ses efforts pour convaincre ses supérieurs de son mérite, ce n’est que le 25 mai 1772 qu’il fut nommé colonel commandant dans le 60e d’infanterie. Cinq mois plus tard, jour pour jour, il fut promu major général par le jeu normal de l’ancienneté.

Au printemps de 1773, Haldimand eut l’agréable surprise d’être appelé à New York par Gage et d’être nommé commandant en chef intérimaire en juin, au moment où celui-ci se rendait en permission en Angleterre. En dépit de l’aggravation du climat politique, son mandat, de juin 1773 à mai 1774, fut relativement calme. À deux reprises pourtant, il dut prendre des décisions de quelque importance. À l’automne de 1773, il opposa un refus à William Tryon, gouverneur de la colonie de New York, qui demandait l’intervention des troupes pour régler les problèmes causés par les Hampshire Grants (qui font maintenant partie du Vermont). Puis, au début de 1774, à la suite du Boston tea party, au moment où l’on craignait que New York s’oppose à la livraison du thé de l’East India Company, Haldimand décida de ne pas accorder de protection militaire aux cargaisons, à moins que les autorités civiles ne le demandent formellement et ne l’autorisent. Il était résolu à ne pas affaiblir la position des militaires en les engageant dans des situations qui pourraient mener à des affrontements violents avec la population. Dans les deux cas, ses décisions furent appuyées sans réserve par le gouvernement métropolitain, et on loua son « sang-froid et [sa] prudence ».

Au retour de Gage à Boston en juin 1774, Haldimand devint commandant en second, mais demeura à New York. Pourtant, comme la situation était explosive au Massachusetts, Gage dut bientôt concentrer ses troupes à Boston et, en septembre, il ordonna à Haldimand et à la garnison de New York de l’y rejoindre. Gage ayant, en tant que gouverneur du Massachusetts, peu de temps à consacrer à ses devoirs militaires, il nomma Haldimand commandant de l’armée à Boston en novembre. Ce dernier ne joua toutefois qu’un rôle effacé, car Gage évitait délibérément tout affrontement avec les habitants. Il est également intéressant de noter que Gage n’informa pas Haldimand de l’expédition lancée sur Concord en avril 1775.

Entre-temps, le gouvernement britannique s’était inquiété de plus en plus des rapports pessimistes de Gage, de sorte qu’en février 1775 il lui affecta comme conseillers les majors généraux William Howe, John Burgoyne* et Henry Clinton. Cela entraînait bien sûr le remplacement de Haldimand, qui fut informé en avril que son origine étrangère l’empêchait d’exercer un commandement dans ce qui était alors considéré comme une guerre civile. On lui apprit aussi qu’il avait reçu une permission dont on l’encourageait fortement à se prévaloir. Le raisonnement du gouvernement ne dut pas surprendre Haldimand : plus tôt, sa nomination à titre de commandant en chef avait été retardée parce que l’on avait contesté qu’un étranger ait le droit d’occuper ce poste. Il reste que le gouvernement manqua de tact en envoyant les remplaçants et la lettre par le même bateau et en nommant des officiers subalternes qui, même à eux trois, connaissaient mal les conditions nord-américaines. D’un point de vue strictement militaire, le remplacement de Haldimand était peu judicieux. De plus, il était bien dommage pour la cause britannique qu’on ne lui ait pas donné de commandement actif. Non seulement était-il probablement, du côté britannique, le meilleur général du continent, mais, Gage mis à part, c’était lui qui avait le plus d’expérience de la situation en Amérique du Nord, tant en temps de paix qu’en temps de guerre. En outre, contrairement à son supérieur, il jouissait d’un grand respect dans l’armée.

Haldimand quitta Boston la veille de la bataille de Bunker Hill et, après un arrêt à New York, arriva à Londres le 9 août 1775. Il y reçut un bon accueil parce qu’il pouvait fournir de l’information sur la colonie et que les autorités se sentaient embarrassées de son rappel. Il eut des entretiens privés avec le roi et avec le leader du gouvernement, lord North. En septembre, il reçut la sinécure d’inspecteur général des forces armées aux Antilles et, en juillet 1776, on lui remit une indemnité de £3 000 pour les dépenses qu’il avait engagées lorsqu’il était commandant en chef. Malgré ces gratifications, Haldimand ne pouvait oublier le fait qu’il n’avait aucune chance de se voir confier un commandement où il aurait à combattre les rebelles. En conséquence, il put entreprendre le voyage en Suisse qu’il projetait depuis longtemps et se mit en route pour sa ville natale à la fin de 1776. Il y acheta la propriété de Champettit, à l’amélioration de laquelle il devait consacrer de grosses sommes.

Au printemps de 1777, Carleton, alors gouverneur de la province de Québec, ayant appris que Burgoyne commanderait l’armée qui partirait de la province cet été-là pour envahir les colonies rebelles, remit sur-le-champ sa démission dans un mouvement de dépit. On l’accepta tout aussi rapidement, surtout à cause des mauvaises relations qu’il avait eues avec lord George Germain, secrétaire d’État aux Colonies américaines. De toute évidence, ce dernier songeait depuis quelque temps à Haldimand comme successeur éventuel de Carleton, car peu de temps après avoir reçu la démission de celui-ci, il informa Haldimand que le roi avait accepté sur recommandation de le nommer gouverneur de la province de Québec.

Haldimand, qui avait donné maintes preuves de dévouement envers la couronne britannique depuis qu’il s’était engagé à servir sous ses drapeaux, devait à sa longue expérience du monde colonial nord-américain le fait d’avoir été choisi pour cette nouvelle responsabilité. Les différents postes qu’il avait occupés et les différentes fonctions qu’il avait exercées lui avaient permis d’acquérir une bonne connaissance géographique de ce vaste domaine et de s’adapter à la diversité socio-culturelle de ses habitants. Il avait pu se familiariser avec les nombreux problèmes – notamment ceux de l’aménagement territorial, de l’administration coloniale et de la défense militaire – soulevés par l’extension de l’Empire britannique en Amérique du Nord.

Depuis que Haldimand avait quitté le continent, le gouvernement impérial s’était engagé dans une vaste opération de répression militaire en vue de mater la révolte des Treize Colonies et avec l’espoir, aussi tenace qu’illusoire, de conjurer l’issue de cette grave crise révolutionnaire. Lorsqu’il fit savoir à Germain qu’il acceptait avec reconnaissance de remplacer Carleton à Québec, le déroulement d’opérations militaires d’envergure [V. John Burgoyne] retenait si bien l’attention du secrétaire d’État que ce dernier s’excusa de ne pouvoir ni lui fournir de précisions ni lui donner de directives sur ce qu’on attendait de lui. Même dans ces conditions, Germain ne manqua pas de souligner à Haldimand toute l’importance que revêtait le poste que le roi lui confiait. L’insistance qu’il apportait à lui signifier qu’il était redevable au roi de ce poste révélait bien, aux yeux des autorités britanniques, qu’il demeurait toujours un mercenaire suisse. Sans doute fallait-il qu’il n’y ait pas eu d’autres candidats de même valeur en lice pour confier à cet étranger à la fois le commandement et le gouvernement d’une colonie de la couronne. En plus de sa commission de « capitaine général et gouverneur en chef pour la province de Québec en Amérique », Haldimand se voyait confier les mêmes pouvoirs de commandant en chef qui avaient été octroyés à Carleton.

Il devait s’écouler neuf mois avant que Haldimand ne puisse occuper son quartier général, car le mauvais temps persistant l’avait empêché, au début d’octobre 1777, de quitter Portsmouth, en Angleterre. Remis au printemps suivant, son départ fut retardé une seconde fois. Lorsqu’il débarqua enfin à Québec le 26 juin 1778, la situation en Amérique du Nord avait grandement évolué. Le désastre de Saratoga (Schuylerville, New York), en octobre 1777, avait fait échouer le premier plan de coercition de Germain et l’entrée officielle de la France dans le conflit, le 6 février 1778, avait obligé le gouvernement britannique à une plus grande dispersion de ses ressources en hommes et en matériel. Heureusement, la situation de Haldimand, à titre de commandant en chef de la province de Québec, lui permit d’échapper, en partie du moins, aux contraintes que cette stratégie de dispersion imposa à son collègue sir Henry Clinton, commandant en chef pour le reste de l’Amérique du Nord. Si Haldimand ressentit certains effets de cette décision, notamment les graves problèmes de renfort en hommes et d’approvisionnement en vivres, il n’eut cependant pas à en subir les désastreuses conséquences sur le plan de l’organisation stratégique comme ce fut le cas pour Clinton. En effet, Haldimand n’avait pas à se soumettre à des directives métropolitaines l’obligeant à abandonner des endroits névralgiques, à se replier sur des positions défensives et à se séparer d’une partie de ses forces armées.

Face à la tournure des événements, il était devenu capital, du point de vue métropolitain, de conserver la province de Québec, d’en préserver l’intégrité territoriale, de repousser toute attaque extérieure et de réprimer toute agitation intérieure. Tels furent les principaux objectifs fixés à Haldimand, sur lesquels il devait axer son action dans sa double fonction de commandant en chef et de gouverneur. Aux autorités métropolitaines qui les lui rappelaient avant son départ, il aurait répondu : « Je ferai mon devoir comme un soldat. »

Haldimand ne pouvait mieux caractériser sa règle de conduite. Homme de devoir, il le fut tout autant par tempérament que par formation militaire et engagement professionnel comme mercenaire, et il eut tendance à diriger la province avec son bâton de général. Comment l’en blâmer ? Il y a, en effet, risque d’être en porte-à-faux en louant, d’une part, la conduite du commandant en chef et en stigmatisant, d’autre part, son comportement comme gouverneur. Tous les facteurs se trouvaient alors réunis pour favoriser la fusion de ses rôles civil et militaire dans l’exercice de ses fonctions : d’abord, la mission qu’il devait accomplir, ensuite, la conjoncture elle-même qui ne laissait pas le choix des moyens et des méthodes et, enfin, le système de gouvernement établi en vertu de l’Acte de Québec et que Carleton avait soumis à son autorité, préparant ainsi la voie à son successeur.

La conjoncture ne se prêtait pas à l’instauration d’un régime constitutionnel conçu pour la protection des droits et libertés des sujets britanniques. De fait, non seulement l’Acte de Québec paraissait avoir tout autant sa raison d’être que lors de son adoption par le Parlement impérial en 1774, mais la mission que devait accomplir Haldimand s’apparentait à celle que l’on avait confiée à Gage en vertu du Massachusetts Government Act. Haldimand, qui avait été l’assistant de Gage à Boston pendant plus de six mois et le témoin des difficultés que celui-ci avait éprouvées à la tête de la province rebelle, savait fort bien à quoi s’en tenir. Son séjour à Boston lui avait inspiré une profonde méfiance des manœuvres des Fils de la liberté, et ce n’était assurément pas l’invasion américaine qui aurait pu le rassurer sur leurs desseins. Ainsi peut-on lire dans le mémorandum personnel qu’il rédigea en vue de son retour sur le sol canadien : « faire connaître [au clergé catholique] que leur Religion et leurs droits souffriroient si les Rebelles, et surtout les Bostonnais avoient le dessus [... et que] ces derniers sont les plus intéressés à la réduction du Canada afin de le peupler de leurs propres gens pour assurer leur indépendance ».

Haldimand dut accueillir avec un certain soulagement les adresses de bienvenue des citoyens anglophones de Québec et de Montréal, qui paraissaient conscients du danger qui les menaçait et qui comptaient sur une double protection militaire et civile pour promouvoir leurs intérêts économiques et leurs droits politiques de sujets britanniques. Les citoyens francophones de la ville de Québec présentèrent également leurs hommages en exprimant leur désir de continuer à bénéficier, sous la protection du représentant de la couronne, des bienfaits de l’Acte de Québec qui leur garantissait « la propriété et la jouissance tranquille de [leurs] biens et de [leurs] droits de citoyens ». Ces adresses témoignaient des attentes respectives des porte-parole des deux collectivités en présence. Elles exprimaient publiquement ce que les conseillers législatifs attendaient de leur nouveau gouverneur et donnaient un avant-goût de leurs différentes prises de position.

Il était normal qu’il en soit ainsi puisque, à défaut d’institutions représentatives, le Conseil législatif constituait le seul lieu de pouvoir où s’affrontaient les forces politiques de la colonie. À l’arrivée de Haldimand, il existait déjà un clivage bien établi entre deux partis, dont l’un, dénommé French party, ralliait les défenseurs du système de gouvernement autoritaire mis en place par Carleton, et l’autre, appelé parti britannique, regroupait les forces d’opposition et d’innovation. Mais alors que ce dernier recrutait ses militants exclusivement au sein de la minorité protestante et représentait essentiellement les vues de la bourgeoisie conquérante, le French party, par contraste, était non seulement mixte dans sa composition ethnique mais hétérogène dans ses composantes socio-professionnelles. Tel qu’il fut reconstitué sous le mandat de Haldimand, le French party allait compter, en plus des seigneurs et des officiers de milice canadiens-français, le commandant de la milice britannique et futur receveur général, Henry Caldwell, les juges John Fraser et Adam Mabane*, ainsi que les arpenteurs John Collins* et Samuel Johannes Holland.

C’est tout naturellement au sein du French party que Haldimand trouva ses meilleurs appuis pour maintenir en place le système de gouvernement instauré depuis l’Acte de Québec ; mais si de cette façon il put exercer son autorité comme il l’entendait, ce fut moins par ambition de consolider, à l’instar de Carleton, son pouvoir personnel que par désir de servir de son mieux les intérêts de la couronne britannique. Le gouvernement civil de Haldimand se caractérisa par la résistance au changement. Ce fut autant par nécessité conjoncturelle que par choix personnel qu’il s’engagea résolument dans la voie tracée par son prédécesseur. Haldimand eut tôt fait de constater que le système établi lui faciliterait la maîtrise politique de la situation alors qu’il devait concentrer ses efforts de commandant en chef sur la sécurité et la défense de la province.

Malgré la vigilance que lui imposaient ses lourdes responsabilités, Haldimand sut faire preuve de souplesse dès le début de son mandat. Ayant appris la présence à Montréal de l’imprimeur Fleury Mesplet* qui avait été au service du Congrès continental de Philadelphie, il ordonna d’abord son expulsion de la province, mais il se ravisa par suite de l’intervention de « respectables » Montréalais en faveur de leur concitoyen. L’hebdomadaire que Mesplet et son associé, Valentin Jautard*, avaient fondé un mois avant l’arrivée du nouveau gouverneur continua à paraître pendant près d’un an. Les deux journalistes furent cependant soumis à l’étroite surveillance du lieutenant-gouverneur Cramahé et tenus de ne pas se compromettre politiquement. Ils n’échappèrent pas non plus à la censure ecclésiastique du vicaire général et supérieur des sulpiciens, Étienne Montgolfier*, qui ne prisait guère leurs productions littéraires inspirées des Lumières. Montgolfier s’empressa d’alerter Haldimand afin de le prévenir contre ces académiciens. Le gouverneur préféra temporiser en répondant au prélat que « l’affaire [...] méritait d’être bien réfléchie » et qu’il avait « fait défendre très expressément d’attaquer la Religion ou le Clergé ».

La temporisation avait naturellement ses limites. En avril 1779, Mesplet fut sommé de comparaître devant la Cour des plaids communs pour avoir osé réfléchir publiquement sur l’administration de la justice. Jautard qui, à titre d’avocat, pouvait pénétrer dans le « Sanctuaire de la Justice » avait révélé au public les irrégularités judiciaires qui s’y commettaient ; à son tour, Pierre Du Calvet* entra en lice pour dénoncer les abus de pouvoir des juges et prendre à partie René-Ovide Hertel de Rouville. Excédé par les « desportements de ces hommes insolents », ce dernier pressa Haldimand de sévir. La décision ne tarda pas : elle frappa non seulement le journal mais les deux journalistes qui furent séquestrés le 3 juin 1779. Même si cette arrestation tenait à des raisons politiques, Haldimand se justifia en invoquant des raisons de sécurité telles que l’étouffement de « l’esprit licencieux » qui continuait à contaminer le milieu urbain montréalais depuis l’invasion américaine.

Si la mauvaise réputation que s’était acquise la ville de Montréal comme centre de cabales et foyer d’agitation pour des esprits factieux et turbulents donnait du poids à la présomption sinon à la preuve de culpabilité des deux séquestrés, c’est surtout le fait d’être français qui les rendait suspects aux yeux de Haldimand. Déjà, au printemps de 1779, un autre émigrant français, Pierre de Sales Laterrière, soupçonné de collaboration et de conspiration, avait été emprisonné [V. Christophe Pélissier*]. Par la suite, le gouverneur attendit jusqu’au printemps de 1780 avant de procéder à d’autres arrestations exemplaires : celles de Charles Hay*, marchand écossais de Québec, et de François Cazeau, négociant montréalais d’origine française. Enfin, en septembre 1780, le général de brigade Allan Maclean* fit arrêter Du Calvet et le maître chirurgien Boyer Pillon, tous deux de Montréal.

Dans son célèbre réquisitoire qu’il fit paraître à Londres en 1784 sous le titre d’Appel à la justice de l’État [...], Du Calvet prétendit qu’on pouvait compter « par centaines » les arrestations de citoyens sous le gouvernement « despotique et tyrannique » de Haldimand. Moins d’un mois après son arrivée, Haldimand avait rendu publique dans la Gazette de Québec la loi du Parlement britannique qui, depuis le printemps de 1777, autorisait dans les colonies nord-américaines l’arrestation et la détention, sans droit de cautionnement, de toute personne soupçonnée ou accusée du crime de haute trahison. Cette loi légitima aux yeux du gouverneur l’emprisonnement prolongé, sans recours légaux, de personnes jugées indésirables ou dangereuses. La conjoncture justifiait semblables mesures de sécurité, ainsi que Haldimand s’en expliqua à Germain. En conséquence, Haldimand attendit le retour de la paix avant de libérer, au printemps de 1783, ceux qu’il considérait avoir été les principaux responsables d’un réseau d’espionnage. Un an plus tard, il se soumettait finalement à l’article 13 de ses instructions et promulguait une ordonnance instaurant le droit d’habeas corpus.

La mission de Haldimand paraissait d’autant plus difficile et délicate qu’il prenait charge d’une ex-colonie française peuplée en grande majorité d’anciens sujets du roi de France qui ne pouvaient demeurer insensibles à l’alliance franco-américaine. Après l’arrivée d’une escadre française dans la baie de la Delaware en juillet 1778, les projets de conquête du Canada commencèrent à donner lieu à des rumeurs d’invasion. Pourtant, il n’entrait pas dans les vues de la France de tenter de reconquérir le Canada. Ainsi que le fit remarquer le comte de Vergennes, ministre français des Affaires étrangères, son pays avait plutôt intérêt à laisser son ex-colonie aux mains des Britanniques comme « un principe utile d’inquiétude et de vigilance pour les Américains, qui leur fer[ait] sentir davantage le besoin qu’ils [avaient] de l’amitié et de l’alliance du roi ». Cependant, le ministre plénipotentiaire auprès du Congrès, Conrad-Alexandre Gérard, n’en devait pas moins « se prêter toujours avec empressement à tout ce qui pourr[ait] convenir aux États-Unis et concourir volontiers à l’effectuation de leur plan de conquête autant que les circonstances pourr[aient] le permettre [... mais sans] en prendre l’engagement formel ».

Les desseins secrets de la France furent fort bien couverts par les propositions de conquête du Canada que le marquis de La Fayette commença à mettre de l’avant. C’est ainsi que, dès le début de l’automne de 1778, le Congrès étudia puis approuva un plan d’invasion qui devait être mis à exécution avec le concours de la France au printemps et à l’été de 1779. Ce plan prévoyait l’occupation du territoire canadien au moyen d’un vaste déploiement de forces et d’une série d’opérations militaires tant du côté de l’Ouest, pour assurer la prise de Detroit et de Niagara, et le contrôle du lac Ontario, que dans la vallée du Saint-Laurent, par une double pénétration via la rivière Saint-François et le fleuve Saint-Laurent. Tandis que les soldats de l’armée révolutionnaire envahiraient la rive sud, depuis l’embouchure de la rivière Saint-François, un corps expéditionnaire parti de Brest, en France, viendrait, par la voie maritime, surprendre la ville de Québec, enrégimenter le plus grand nombre possible de volontaires canadiens, puis joindre les troupes américaines pour s’emparer de Montréal. Mais cette stratégie d’invasion modelée sur le scénario de la guerre de la Conquête de 1760 fut jugée irréalisable par le général George Washington pour qui il importait d’abord et avant tout de libérer le sol américain de la présence britannique. Finalement, le Congrès décida de mettre de côté le plan projeté de conquête combinée, mais sans pour autant renoncer à prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser « la liberté et l’indépendance du Canada et son union avec les États-Unis ».

Le vice-amiral français Jean-Baptiste-Charles d’Estaing entra dans le jeu diplomatique du comte de Vergennes en feignant de donner son appui au plan de conquête. À la fin d’octobre 1778, d’Estaing fit imprimer à bord du Languedoc une « Déclaration adressée [...] à tous les anciens François de l’Amérique septentrionale ». Il s’agissait essentiellement d’un morceau de bravoure destiné à raviver chez le peuple conquis le souvenir de l’ancienne mère patrie : « Vous êtes nés François, vous n’avez pû cesser de l’être. » Le manifeste du comte d’Estaing commença à circuler et à paraître aux portes de quelques églises au printemps de 1779. L’allusion à la possible apparition de drapeaux et de pavillons français dans la vallée du Saint-Laurent frappa l’imagination de ceux qui, soit par réel attachement, soit pour des motifs intéressés ou autres raisons, espéraient et désiraient le retour de la France au Canada.

Mais tout autant que la contamination des esprits, l’habile camouflage auquel donna lieu la propagation de la proclamation inquiéta Haldimand au plus haut point. « Je me vois entouré d’ennemis, confiait-il à son ami Jacques de Budé, depuis que la France a fait alliance avec les Rebelles. » Ce qu’il appréhendait, avouait-il à Henry Clinton, c’était moins l’attaque en règle d’une armée d’invasion que l’infiltration de détachements au cœur du pays qui profiteraient de la complicité de collaborateurs dans toutes les classes de la population. Il lui expliquait, en outre, qu’il avait toutes les raisons de croire que le colportage de la proclamation était lié à un réseau d’échange de correspondance avec les rebelles, même s’il n’avait pu réussir encore à en avoir la preuve. C’est alors que survint l’arrestation de Mesplet et de Jautard.

Il était temps pour Haldimand d’apaiser sa hantise de l’influence subversive de l’alliance franco-américaine sur les habitants de la vallée du Saint-Laurent pour porter son attention ailleurs. Les nouvelles en provenance de l’Ouest annonçaient des dangers bien plus réels de subversion parmi les tribus indiennes, tant du côté des Six-Nations que dans le pays des Illinois.

L’immensité territoriale de la province de Québec posait d’énormes problèmes de défense. Un mois après son arrivée, Haldimand était cependant en mesure d’exposer les grandes lignes de sa stratégie. L’érection d’une citadelle à Québec ne lui paraissait pas d’urgente nécessité : comme cette entreprise exigerait plusieurs années, le commencement des travaux de fortification dans les circonstances « ne pourrait servir qu’à intimider le peuple sans répondre aucunement à des besoins immédiats ». Ce qui pressait surtout, c’était le contrôle des principales voies d’accès – celles du Richelieu et du lac Champlain, d’une part, celles du haut Saint-Laurent et des Grands Lacs, d’autre part – par la consolidation du fort Saint-Jean, l’occupation de Cataracoui (Kingston, Ontario), le renforcement de Niagara et de Detroit, la réintégration d’Oswego et, si possible, du fort Presque Isle (Erie, Pennsylvanie). Il fallait à tout prix préserver les communications avec les postes de l’Ouest parce qu’ils étaient indispensables non seulement à l’économie de la province, mais aussi à la sauvegarde du domaine colonisé de la vallée du Saint-Laurent. N’était-ce pas grâce à la dimension territoriale de la province que la Grande-Bretagne pouvait espérer garder son emprise en Amérique du Nord ?

La préservation d’un aussi vaste territoire allait requérir la mobilisation de ressources humaines qui, jusqu’à la fin de la guerre, devait constituer l’une des préoccupations majeures de Haldimand. Avant son départ d’Angleterre, Germain lui avait annoncé l’envoi de corps auxiliaires totalisant près de 1 200 hommes. Ces renforts additionnels, compte tenu des quelque 5 500 soldats déjà en poste au Québec, étaient considérés par le secrétaire d’État comme amplement suffisants pour défendre la province. Il laissait à Haldimand la discrétion de former un corps de provinciaux canadiens n’excédant pas un millier d’hommes recrutés, par alternance et pour un temps limité, dans les rangs de la milice locale, afin de mener des opérations de diversion le long des frontières et de seconder des entreprises de plus grande envergure.

Une fois sur place, Haldimand ne partagea pas la confiance de Germain. Moins de 6 000 hommes de troupe étaient en état de servir, et sur ce nombre environ 900 se trouvaient pratiquement hors d’atteinte dans les postes de l’Ouest. De plus, ces forces militaires constituaient un assemblage composite d’une part, quelques milliers de réguliers britanniques et presque autant de mercenaires allemands et, d’autre part, des corps de provinciaux dont les Royal Highland Emigrants du général de brigade Maclean et les Loyalistes américains recrutés par sir John Johnson*, qui furent appelés à former le noyau du King’s Royal Regiment de New York. À ces effectifs s’ajoutaient les compagnies de rangers du commandant-major John Butler* qui était en poste au fort Niagara.

Haldimand avait commencé à réclamer des renforts supplémentaires moins d’un mois après son arrivée. Face à des envahisseurs familiers avec le terrain, entraînés aux rigueurs du climat et habitués à trouver refuge dans les bois, les « lourdes troupes allemandes », qui ne valaient qu’en poste de garnison, ne seraient d’aucune utilité. Quant aux soldats britanniques, ils n’avaient pas séjourné assez longtemps au pays pour rivaliser avec les tactiques des rebelles. Il apparaissait donc absolument indispensable d’envoyer un grand corps de troupe dont la présence pourrait opérer un puissant effet d’entraînement sur le peuple conquis et rendre ainsi possible la formation d’un corps de provinciaux entièrement commandé par des officiers canadiens.

La crainte, voire la hantise, d’une seconde invasion américaine préoccupa à ce point Haldimand qu’il réserva ses ressources humaines et matérielles à la protection du territoire de la vallée du Saint-Laurent. Les premiers mois de son gouvernement furent consacrés à l’organisation de son système défensif, notamment à la fortification de l’axe du Richelieu. Il fit de Sorel sa principale base opérationnelle et l’aménagea en conséquence pour y loger le plus gros de ses troupes et y entreposer munitions et provisions. Ces installations devaient prendre une telle envergure que, deux ans plus tard, la seigneurie de Sorel devenait propriété de la couronne par l’entremise de Haldimand. Après la guerre, ce dernier allait en faire une terre d’accueil provisoire pour des milliers de réfugiés loyalistes.

Tout occupé à renforcer la défense de la vallée du Saint-Laurent, Haldimand ne porta pas suffisamment attention aux dangers plus réels d’attaques projetées par les Américains du côté de l’Ouest. Il fallut même que la situation se détériore très gravement pour le déterminer à en considérer sérieusement les conséquences et à tenter tardivement de remédier à son manque de vigilance. C’est donc au cours du printemps de 1779 que Haldimand prit vraiment conscience de la gravité de la situation et qu’il commença à s’occuper réellement des problèmes de sécurité et de défense à l’ouest du haut Saint-Laurent. En avril, il envoya l’un de ses aides de camp, le capitaine Dietrich Brehm, en tournée d’inspection de la ligne de communication reliant Montréal à Detroit. Brehm devait examiner l’état des fortifications, recommander les réparations qui s’imposaient et surtout faire enquête sur les divers moyens d’améliorer le système d’approvisionnement. En fait, le ravitaillement des troupes constituait une préoccupation si fondamentale pour Haldimand qu’il allait en faire la pierre d’assise de sa stratégie défensive pour l’Ouest.

Haldimand n’avait pas abandonné son projet de rétablir un poste à Oswego, lequel offrirait « le moyen le plus efficace de s’assurer la fidélité des Indiens » que les rebelles s’ingéniaient à débaucher en exploitant à des fins de propagande l’alliance franco-américaine. Dans l’expectative de renforts militaires, il s’était employé, dès le début du printemps, à acheminer des vivres pour réapprovisionner les postes des pays d’en haut qui avaient été fort dégarnis par suite de la « malheureuse expédition » du lieutenant-gouverneur Henry Hamilton*. Les séduisantes promesses faites par ce dernier aux guerriers autochtones qui l’accompagnaient avaient encouragé un grand nombre de familles indiennes à trouver refuge tout près des postes. Les besoins en vivres avaient presque doublé, et Haldimand n’entrevoyait pas la possibilité d’y satisfaire, faute d’approvisionnements suffisants.

Aux prises avec le problème crucial d’un manque de ressources humaines et de denrées alimentaires, Haldimand opta pour une stratégie de préservation des principaux postes des pays d’en haut. Et de la même façon qu’il s’était efforcé de consolider ses positions de défense dans la vallée du Saint-Laurent, il allait dorénavant s’évertuer à étendre son système défensif dans l’axe Montréal-Detroit en se préoccupant principalement d’améliorer les voies de communication afin de faciliter le ravitaillement des établissements et d’assurer leur sécurité. Aussi s’employa-t-il à faire exécuter des travaux de canalisation pour contourner les rapides entre les lacs Saint-Louis et Saint-François. Sa plus importante réalisation consista en l’aménagement d’un canal d’environ 1 000 pieds de long à Coteau-du-Lac, qui fut parachevé en moins de deux ans.

Pendant ce temps, Washington se préparait à porter un grand coup au cœur du territoire des Six-Nations. Il organisa une imposante marche dévastatrice sur les territoires occupés par les Tsonnontouans et les Goyogouins, renommés pour être les plus probritanniques parmi les nations iroquoises, et en confia le commandement au major général John Sullivan auquel se joignit le général de brigade James Clinton [V. John Butler ; Kaieñˀkwaahtoñ* ; Thayendanegea]. La réussite de l’expédition reposa en partie sur l’inaction de Haldimand. En effet, Washington, qui s’était ingénié à camoufler ses objectifs, put se féliciter d’avoir si bien réussi sa feinte que Haldimand, devant un conseil d’Iroquois que Guy Johnson* avait réuni à Québec, jugea non fondées les vives appréhensions exprimées par les guerriers face au danger qui les menaçait [V. Teyohaqueande*]. Il fallut que l’expédition parvienne au point de ralliement de Tioga (près d’Athens, Pennsylvanie) pour que Haldimand prenne finalement au sérieux la menace de désintégration qui pesait sur les Six-Nations. Le 1er septembre 1779, il pressa sir John Johnson de prendre le commandement d’une expédition de secours constituée de provinciaux loyalistes du King’s Royal Regiment de New York, d’un détachement d’infanterie légère, d’une compagnie de chasseurs allemands et de quelques centaines d’Iroquois et d’autochtones du Canada, recrutés par les agents des Affaires indiennes Christian Daniel Claus* et John Campbell*. Ce regroupement de forces totalisait 700 hommes qui furent rassemblés en hâte à Lachine, et l’organisation de l’expédition dut se faire en cours de route, comme en témoigne l’échange de correspondance entre Johnson et Haldimand.

À la fin de septembre, l’opération de représailles de l’armée continentale était terminée. Sous le choc de l’invasion de leur territoire, les tribus iroquoises éprouvées manifestèrent d’abord du ressentiment à l’égard de leurs alliés britanniques qui n’avaient répondu ni à leurs demandes de secours ni à leurs attentes de protection. Forcées de trouver refuge du côté de Niagara et de dépendre de leurs pourvoyeurs pour assurer leur survivance, elles n’eurent cependant pas d’autre choix que de demeurer probritanniques. Au début de l’automne de 1779, plus de 5 000 Indiens affluèrent autour du poste pour demander assistance à la garnison commandée par le lieutenant-colonel Mason Bolton. Ce dernier dut prendre les dispositions nécessaires pour faire face à cette nouvelle situation qui allait transformer la vocation de Niagara en centre d’hébergement et de ravitaillement et, par voie de conséquence, augmenter considérablement les coûts d’approvisionnement pour l’Ouest.

Sir John Johnson, parvenu au relais de l’île Carleton à l’entrée du lac Ontario, se voyait déjà en pleine action, imaginant des scénarios de contre-attaques et supputant ses chances de surprendre l’ennemi. Pendant ce temps, Haldimand se préoccupait d’avoir à nourrir cet afflux de monde dans l’Ouest au cours du prochain hiver. Aussi, après avoir anticipé que les troupes de Sullivan marcheraient sur Niagara, puis sur Detroit, est-ce avec un certain soulagement qu’il apprit leur retrait.

Johnson n’eut même pas la possibilité de servir une dure leçon aux Onneiouts qui étaient passés dans le camp des rebelles. Rendu à Oswego, à la mi-octobre, il dut se satisfaire de la capture de trois espions iroquois et revenir vers la vallée du Saint-Laurent avec une partie de son expédition. En effet, si au début d’octobre Haldimand avait approuvé L’idée d’un hivernement dans l’île Carleton en prévision d’opérations militaires dans l’Ouest, il se ravisa un mois plus tard dans la crainte de voir s’épuiser les provisions destinées à être expédiées vers Niagara au printemps suivant. Il se devait de redoubler de précaution à la suite des mauvaises récoltes de l’année qui l’avaient déjà obligé à prohiber, par une proclamation, l’exportation du blé de la province pour prévenir le danger de disette. Il tenta ensuite, en janvier 1780, de fixer le prix du blé au moyen d’une ordonnance. Défait par une voix, celle de Cramahé, qui se solidarisa avec les membres du parti britannique, Haldimand dut se contenter de renouveler la prohibition d’exporter du blé par l’ordonnance du 9 mars 1780. Le 15 janvier 1781, il proclama le battage du blé obligatoire, et ce toujours malgré la vive opposition de Cramahé. Blessé, ce dernier démissionna et quitta définitivement le Canada.

Le rappel de Johnson de l’Ouest tenait également à la constante appréhension de Haldimand de perdre la maîtrise de la situation dans la vallée du Saint-Laurent. Selon son propre aveu, l’expédition confiée au commandement de Johnson comprenait « les chasseurs les meilleurs et les plus expérimentés » de la colonie. De tels hommes lui paraissaient d’autant plus indispensables à la défense du « Canada » – appellation que, fort significativement, Haldimand réservait au territoire de la vallée du Saint-Laurent – qu’il demeurait toujours dans l’attente de renforts supplémentaires, ne pouvant compter ni sur ses troupes auxiliaires allemandes ni sur la loyauté des Canadiens. Jusqu’en 1780, Haldimand ne cessa de dénoncer vertement les premiers contingents allemands venus dans la colonie. Avec l’envoi d’auxiliaires mieux sélectionnés et surtout avec le retour, en septembre 1781, du major général Friedrich Adolph Riedesel, qui avait été fait prisonnier à Saratoga, il allait néanmoins atténuer, puis taire ses critiques.

L’extension du conflit dans l’Ouest avait placé Haldimand devant un grave dilemme : perdre la partie habitée de la province ou les pays d’en haut. Mais Haldimand avait fixé son choix dès le début de son mandat. À défaut d’avoir pu gagner la fidélité des Six-Nations par des moyens de protection militaire tels que la réoccupation du poste désaffecté d’Oswego, il s’efforça de garder leur attachement par des secours en vivres et des distributions de présents.

Au printemps de 1780, tandis qu’à Niagara le colonel Guy Johnson, à titre de surintendant des Six-Nations, encourageait l’effort de mobilisation générale des chefs de guerre iroquois et prêtait son concours à l’organisation de raids menés conjointement avec les chasseurs loyalistes, à Québec Haldimand autorisait une première incursion audacieuse visant à délivrer de l’emprise des rebelles les Loyalistes établis dans la vallée de la Mohawk aux environs de Johnstown, dans la colonie de New York. L’opération conduite par sir John Johnson se solda par un succès mitigé : moins d’une centaine de Loyalistes joignirent les rangs de leurs « libérateurs » venus répandre la terreur dans les établissements de la région.

À l’automne suivant, vraisemblablement enhardi par l’intensification de la guérilla que menaient les plus fidèles chefs iroquois, tels Joseph Brant [Thayendanegea], Kaiũtwahˀkũ (Cornplanter) et Kaieñˀkwaahtoñ, Haldimand voulut frapper un plus grand coup. Il s’agissait cette fois d’une opération d’envergure. Son principal objectif était de détruire la production céréalière de la vallée de la Mohawk, l’un des greniers à blé des rebelles. Haldimand s’en remit de nouveau à sir John Johnson pour mener une entreprise qui mobilisa une bonne partie de l’infanterie légère de la province et à laquelle participèrent les Loyalistes du King’s Royal Regiment de New York et les rangers, ainsi que quelques centaines de guerriers iroquois rassemblés à Oswego au commencement d’octobre 1780. Quinze jours plus tard, l’expédition atteignit la fertile région de la Schoharie et en ravagea systématiquement les établissements agricoles. Johnson rapporta à Haldimand avoir incendié, dans un rayon de 50 milles entre Fort Plain et Fort Hunter, un millier de maisons et tout autant de granges abritant plus d’un demi-million de boisseaux de grain, soit environ l’équivalent du cinquième de la production céréalière de la vallée du Saint-Laurent. Devant la perte de cette source d’approvisionnement essentielle à ses troupes, Washington ne manqua pas d’exprimer son inquiétude au président du Congrès.

Pour couvrir ce grand coup d’audace, Haldimand s’était avisé de mettre en pratique la stratégie de diversion souhaitée par Germain. À cette fin, il avait chargé le major Christopher Carleton, commandant de la garnison de l’île aux Noix, sur le Richelieu, de diriger une opération de représailles contre les fortifications des rebelles situées au sud du lac Champlain. Avec un regroupement de forces aussi nombreuses que celles dont disposait Johnson, le major Carleton réussit à s’emparer, dans la colonie de New York, des forts Ann et George (appelé aussi fort William Henry ; aujourd’hui Lake George) après avoir surpris leur garnison et fait prisonniers plus d’une centaine d’hommes. Il en profita pour incendier les deux forts de même que plusieurs habitations et bâtiments de la région environnante.

Ces éclatants succès alarmèrent à ce point le gouverneur de New York, George Clinton, que, pour en prévenir le renouvellement en 1781, il implora l’assistance des autres États américains dans un appel pathétique adressé au président du Congrès. De son côté, Haldimand, tout en témoignant sa satisfaction à l’égard des résultats obtenus, exprima une certaine inquiétude à son collègue Henry Clinton : il y voyait « un motif de plus pour inciter les rebelles à tenter la réduction de la province dans le but d’assurer la sécurité de leurs frontières ». À sa façon, Haldimand signifiait par là qu’il n’entendait pas multiplier les coups d’audace au risque de mettre en jeu la sauvegarde de la province.

Depuis qu’ils étaient en poste, les deux commandants en chef avaient maintes fois manifesté dans leur échange de correspondance le désir de coopérer afin d’en arriver à une coordination des opérations militaires. Mais la vaste étendue du théâtre de la guerre et la dispersion des troupes les contraignirent le plus souvent à agir isolément. Haldimand n’entreprit cependant jamais d’opérations de conséquence sans en avertir préalablement Clinton dans l’espoir que celui-ci pourrait en profiter et peut-être même tenter une offensive de son côté. Cet espoir devint plus aléatoire encore avec l’élargissement du conflit dans les colonies du Sud et l’accaparement de Clinton par la planification des grandes manœuvres britanniques de Charleston à Yorktown, en Virginie, du printemps de 1780 à l’automne de 1781. Dans une ultime tentative de collaboration, Clinton proposa un plan d’action conjointe : afin d’assurer le succès d’une expédition que projetait l’armée du Sud dans le haut de la baie de Chesapeake et aussi loin que possible le long du fleuve Potomac et de la rivière Susquehanna, Clinton suggérait à Haldimand une offensive de grande envergure par le nord. Haldimand, pour des raisons de stratégie et de logistique, lui refusa son concours.

Ces dernières considérations étaient renforcées par le fait que Haldimand avait déjà un programme bien rempli en ce début d’automne de 1781. Il lui fallait, en effet, jouer le tout pour le tout dans la phase la plus cruciale de ses négociations avec les représentants du Vermont. Il avait d’ailleurs prévenu Clinton de son plan tactique. Renouvelant son audacieuse entreprise de diversion de l’automne précédent, il enverrait un « fort détachement » au sud du lac Champlain pendant qu’un corps expéditionnaire et des partis d’Iroquois perpétreraient des raids dans la vallée de la Mohawk et aux frontières de la Pennsylvanie. Cette fois, cependant, l’objectif visé par l’occupation de Crown Point, dans la colonie de New York, ne devait pas conduire à une opération de destruction, mais à une tentative de séduction en vue d’attirer les Vermontois sous l’allégeance britannique. Pendant près de quatre ans, de 1779 à 1783, Haldimand fit des négociations avec le Vermont une de ses préoccupations majeures. Malheureusement, ces pourparlers n’aboutirent à rien de concret. Toutefois, chacun des intéressés y avait trouvé son compte : le Vermont avoua y avoir vu « une manœuvre politique essentielle » pour mettre ses frontières à l’abri d’une invasion ou d’une incursion britannique et « une démarche nécessaire » pour conserver son indépendance. En effet, pendant ces quatre années, les Vermontois jouirent d’un arrêt complet des hostilités. Pour sa part, tant que dura la trève, Haldimand n’eut pas à craindre une invasion rebelle par le lac Champlain, « car, sans l’assistance ou le consentement » du Vermont, aucune offensive ne pouvait être tentée contre la province de Québec par cette voie d’eau.

Au début de l’année 1782, lord Shelburne avait pris en charge la direction des affaires coloniales en devenant titulaire du poste de secrétaire d’État à l’Intérieur. La première dépêche qu’il fit parvenir à Haldimand aurait pu mettre à l’épreuve le plus aguerri des officiers militaires par sa cascade de nouvelles et de directives de la part d’un secrétaire d’État manifestement trop affairé pour ménager l’amour-propre d’un simple mercenaire. Sans aucun préambule, Shelburne annonçait que la France préparait, depuis le port de Brest, l’envoi d’une force armée considérable pouvant totaliser 6 000 soldats. Face à l’éventualité d’une attaque contre le Canada, on avait demandé à Carleton de se transporter à Québec avec une partie de ses troupes s’il le jugeait nécessaire. De plus, advenant le cas où « le Canada deviendrait le théâtre des opérations militaires », les mêmes raisons qui avaient nécessité le rappel de Haldimand au début de la guerre révolutionnaire prévaudraient. En prévision de ce retour, Shelburne avait obtenu du roi l’autorisation d’un congé dont Haldimand pourrait se prévaloir sans perdre son traitement ni ses commissions de chef civil et de commandant militaire. Cela faillit mettre un terme aux longs états de service de Haldimand qui, n’eût été sa grande conscience professionnelle, aurait abandonné son poste de gouverneur de la province de Québec. La décision qu’il prit de reporter son retour à Londres allait lui valoir en 1785 le titre de chevalier de l’ordre du Bain, honneur qu’il ne devrait qu’à ses seuls mérites personnels après 30 années de fidèles et loyaux services envers la couronne britannique, puisqu’il ne pouvait faire valoir aucune appartenance au monde aristocratique métropolitain pour accéder à cet honorable ordre équestre.

Piqué au vif, Haldimand se donna tout de même un temps de réflexion avant de répondre à Shelburne dans une lettre qui témoigne de la fière et digne contenance de ce mercenaire qui préféra ne pas sacrifier à son amour-propre blessé l’honneur de son engagement professionnel. Il commença par y faire état des mesures de sécurité qu’il avait prises pour parer à toute éventualité d’attaque française, puis il réitéra l’expression de son humble soumission et dévouement à la volonté royale, ajoutant qu’il ne pourrait souffrir un seul instant l’idée d’embarrasser le gouvernement métropolitain ou d’entraver, par son rang militaire, l’exécution de toute mesure jugée bénéfique pour la défense de l’Empire. Il affirma cependant qu’il lui serait impossible d’accepter de servir sous les ordres de Carleton, alléguant des motifs de fierté, de dignité et des raisons de santé qui l’incitaient à s’autoriser de son congé pour retourner en Europe. Malgré tout, il se dit prêt à retarder son départ jusqu’au printemps de 1783 à moins, naturellement, que Carleton ne fasse apparition dans la province d’ici là.

Le 29 juillet 1782, Haldimand prévint Carleton de sa résolution de quitter Québec dès l’automne « si les circonstances obligeaient [son homologue] à venir dans la province ». Loin de s’offusquer de la franchise de Haldimand, Carleton lui laissa savoir que non seulement il n’envisageait pas de se rendre à Québec l’automne suivant, mais qu’il était plus qu’improbable qu’il ne le fasse un jour, déclarant péremptoirement qu’il n’avait pas abandonné ce gouvernement avec l’intention d’y retourner quelle que soit la tournure des événements. Il était d’autant moins intéressé à relayer Haldimand dans une campagne militaire d’envergure au Canada qu’il avait ambitionné de jouer un grand rôle de médiateur dans les négociations de paix en acceptant de venir à New York.

Si mortifié soit-il, Haldimand n’en oubliait pas pour autant les responsabilités de sa charge. Dans une lettre datée du 26 octobre 1782, il avisa Thomas Townshend, successeur de Shelburne, qu’il se devait de prolonger son séjour en raison de la poursuite des hostilités du côté des pays d’en haut malgré les pourparlers de paix. La détermination des Américains à s’emparer des postes de l’Ouest l’obligeait à demeurer sur place pour défendre les intérêts du roi et de l’Empire. Mais s’il acceptait ainsi de surseoir à son départ, il n’entendait pas revenir sur son irrévocable décision de retourner en Europe une fois cette « période critique » passée. En cet automne de 1782, Haldimand était grandement préoccupé par l’acharnement des frontaliers américains de la Pennsylvanie et de la Virginie de même que des pionniers du Kentucky à poursuivre leurs attaques répressives contre les tribus indiennes – celle notamment des Chaouanons dont les villages se trouvaient sur le territoire du futur état de l’Ohio. Depuis la grande marche dévastatrice de l’expédition Sullivan-Clinton, le gouverneur avait pris très au sérieux le péril auquel les autochtones étaient exposés et, par voie de conséquence, la menace grandissante qui pesait sur les positions britanniques dans l’Ouest.

Dans son plan de stratégie défensive, Haldimand avait constamment misé sur le support des tribus indiennes et principalement des Six-Nations. De plus, il n’avait cessé d’insister sur « l’indispensable nécessité » de préserver l’alliance avec les Indiens pour sauvegarder les pays d’en haut et les postes de l’Ouest et assurer ainsi la sécurité de la province. Ayant appris de longue date que la meilleure façon et le plus sûr moyen d’entretenir et de maintenir de bonnes relations avec les autochtones devaient nécessairement passer par le système d’échange de biens et de services, Haldimand s’évertua à convaincre les autorités métropolitaines qu’il fallait y mettre le prix. Et de fait, Haldimand fit si bien valoir cette cause que la valeur estimée des marchandises distribuées sous forme de présents par l’entremise du département des Affaires indiennes sextupla en quatre années d’administration, passant de £10 000 environ en 1778 à £63 861 en 1782.

Si, jusqu’en 1782, Haldimand avait réussi à faire accepter sa politique de gratification à l’endroit des alliés autochtones, le changement de ministère et les négociations de paix l’obligèrent à tenir un autre discours pour soutenir la cause indienne. Sa position était d’autant plus délicate et difficile que Shelburne n’allait tenir aucun compte du cas des autochtones au cours des six mois de négociations qui aboutiraient, le 30 novembre 1782, à la signature des articles préliminaires du traité de paix entre le gouvernement britannique, et le Congrès. Ces accords de paix ne prévoyaient aucune mesure de protection et ne reconnaissaient aux Indiens aucun droit de propriété ni même d’existence sur tout le vaste domaine qui leur avait été imparti 20 ans plus tôt en vertu de la Proclamation royale d’octobre 1763.

Grandement préoccupé par le risque de détérioration des relations avec les autochtones, Haldimand s’employa de son mieux à prévenir toute rupture en faisant preuve d’habile diplomatie. Il put compter sur l’assistance de commandants de poste dévoués et sut mettre à contribution la longue expérience des responsables des Affaires indiennes. Ainsi, dès le retour au Canada de sir John Johnson à titre de nouveau surintendant général des Affaires indiennes, Haldimand lui confia l’importante mission diplomatique de rassurer les autochtones sur la continuation de la protection royale en temps de paix comme en temps de guerre. Les recommandations faites à cet émissaire, avant son départ pour l’Ouest en septembre 1782, témoignent de la vigilante attention que le gouverneur entendait apporter à ce problème crucial. Haldimand demeurait conscient des enjeux qui se trouvaient sur la table des négociations où l’on s’apprêtait à disposer de tout le territoire du Nord-Ouest et du sort des Indiens qui en dépendait. Aussi est-ce en appréhendant les lourdes conséquences de cette pacification et dans l’espoir même de les prévenir qu’il entreprit de sensibiliser le nouveau ministère à la gravité de la situation. La dépêche que Haldimand envoya à Townshend à la fin d’octobre 1782 posait les premiers jalons d’un long plaidoyer que le gouverneur allait développer et reprendre jusqu’à ce qu’il porte fruit au point d’influencer la décision des autorités métropolitaines qui optèrent pour ne pas rendre les postes de l’Ouest, à l’encontre du septième article du traité préliminaire.

À la fin d’avril 1783, Haldimand reçut le texte de la proclamation officielle de la fin des hostilités et celui des articles préliminaires des traités de paix signés séparément avec les États-Unis, d’une part, et avec la France et l’Espagne, d’autre part. Ces accords de paix avaient fait l’objet de longs débats au Parlement britannique et les vives critiques de l’opposition avaient provoqué la démission de Shelburne et entraîné la formation d’un ministère de coalition dirigé par lord North et Charles James Fox qui se partagèrent les deux postes de secrétaire d’État. Si les généreuses concessions territoriales faites aux Américains suscitèrent de nombreuses critiques, il ne se trouva qu’un seul membre de la chambre des Lords pour dénoncer « la cruauté et la perfidie » des accords de paix à l’endroit des alliés autochtones dépossédés de leurs terres natales d’une manière « honteuse et impardonnable ». Cette désinvolte indifférence se refléta dans la dernière lettre que le même Townshend, à titre de secrétaire d’État, envoya à Haldimand pour lui prescrire de veiller à la sécurité des surintendants et des agents du département des Affaires indiennes ainsi qu’à la protection des commerçants et de leurs biens. Seule la situation des colons blancs méritait, semblait-il, l’attention et la sollicitude des dirigeants impériaux.

Le manque d’intérêt manifeste de Londres ne facilita guère la tâche de Haldimand qui, faute de directives métropolitaines, était laissé à ses propres initiatives. Témoignant d’une remarquable persévérance, il n’en continua pas moins à poursuivre sa louable entreprise de sensibilisation. Loin d’abandonner la partie, il redoubla d’efforts diplomatiques auprès des grands perdants des accords de paix et s’employa à rechercher une solution qui soit au moins acceptable pour les principaux alliés, les Iroquois. Cette solution lui vint du désir exprimé par l’influent chef agnier, Joseph Brant, de délaisser le traditionnel habitat de sa nation dans la vallée de la Mohawk qui, depuis le traité du fort Stanwix de 1768, avait été envahie par les frontaliers new-yorkais. La longue guérilla que les Agniers avaient menée contre ces envahisseurs durant la Révolution américaine rendait presque impossible leur retour dans leurs anciens villages. Conscient de cette réalité, Brant s’en était ouvert à sir John Johnson en lui laissant entendre que son peuple pourrait accepter de s’installer à l’ouest du lac Ontario. Informé par Johnson, Haldimand profita de la visite du chef agnier à Québec, à la fin de mai 1783, pour explorer cette possibilité.

Venu de Niagara à titre de délégué des Six-Nations et de leurs alliés, Brant se présenta devant Haldimand dans le but de s’enquérir, « au nom de tous les fidèles alliés indiens du Roi », s’il y avait lieu d’accréditer les nouvelles alarmantes voulant qu’ils aient été complètement laissés pour compte dans les accords de paix. « Fort embarrassé » par la question, selon son propre aveu, Haldimand s’efforça de rassurer son interlocuteur sur la continuation de la protection royale en lui proposant de faire explorer par l’arpenteur général Samuel Johannes Holland le territoire environnant Cataracoui et s’étendant à l’ouest, le long de la rive nord du lac Ontario. Puis, tout désireux de faire approuver sa proposition par Londres, Haldimand s’empressa d’en saisir lord North, le nouveau secrétaire d’État à l’Intérieur, dès la première lettre qu’il lui adressa le 2 juin 1783. Nettement plus à l’aise de correspondre avec un secrétaire d’État qui, de longue expérience, connaissait bien les problèmes en cause, le gouverneur le mit sans préambule au fait de la démarche de Brant et de l’initiative qu’il avait prise en la justifiant en ces termes : « seules des actions, non des paroles, peuvent impressionner les Indiens ». Ce ton plus assuré tenait également à un facteur de satisfaction personnelle, depuis que lord North lui avait fait part de la reconnaissance du roi qui le sollicitait de demeurer en poste jusqu’à ce que « les arrangements nécessaires au rétablissement de la paix » soient effectués.

Les événements eux-mêmes ne laissaient pas d’autre choix à Haldimand dont la présence sur place était devenue plus indispensable que jamais. Il y avait, en effet, « beaucoup à faire [...] pour tout arranger », surtout avec des accords de paix qui, loin d’apaiser les Indiens, risquaient de provoquer leur soulèvement. Et les propos des principaux chefs iroquois que le commandant du poste de Niagara, le général de brigade Allan Maclean, avait recueillis justifiaient la vigilance du gouverneur. Les Indiens, rapportait-il à Haldimand en mai 1783, jugeaient « cruelle et perfide la conduite [des Britanniques] à leur égard ». Se considérant comme « un peuple libre, soumis à aucun pouvoir sur terre », ils affirmaient qu’ils avaient été les « fidèles alliés du roi d’Angleterre, mais non ses sujets », et que ce dernier ne pouvait disposer de « leurs droits ou propriétés sans un évident déni de toute justice et d’équité auquel ils ne se soumettraient pas ». Bien plus, « s’ils étaient dépouillés de leurs territoires de chasse, ils défendraient leurs justes droits jusqu’à la mort du dernier des leurs [...], préférant celle-ci à la misère et à la détresse qui résulteraient de leur perte ». Ils attendraient cependant que Haldimand les informe des intentions réelles de Londres avant d’agir parce qu’ils avaient « grande confiance » en un gouverneur qui, se comportant en véritable ami, « les avait continuellement bien traités [...] et avait toujours tenu [...] parole ». Et les chefs iroquois, appréhendant une cession inconditionnelle des postes de l’Ouest qui les « livrerait à la merci de leurs ennemis », insistaient pour obtenir des garanties de protection.

Haldimand pressa sir John Johnson de se rendre de nouveau à Niagara pour tenter de calmer les appréhensions des autochtones en leur donnant au moins des raisons d’espérer en la continuation de la protection royale. Il fallut beaucoup d’insistance de la part du gouverneur pour engager le surintendant à accomplir une mission diplomatique qui lui répugnait depuis la ratification de l’« infâme » accord de paix. Malgré tout, Johnson se rendit aux instances de Haldimand et réussit à atteindre le double but visé par le gouverneur : apaiser les inquiétudes des Indiens et recueillir leurs propos afin de rendre compte de leurs attentes aux autorités métropolitaines. Plus encore, Haldimand trouva dans les procès-verbaux des assemblées tenues à Niagara en présence du surintendant ample matière à plaider la cause des autochtones.

Au début d’août, l’envoyé du général Washington, le baron Friedrich Wilhelm von Steuben, venu en mission au Canada dans l’intention de préparer le terrain pour le transfert des postes de l’Ouest, offrit à Haldimand une autre occasion de revenir sur le sujet auprès de lord North. Courtoisement mais fermement, le gouverneur avait débouté Steuben en lui signifiant qu’il ne pouvait être question de discuter des modalités de l’évacuation des postes avant la conclusion définitive du traité de paix. Dans le compte rendu de son entretien avec Steuben, Haldimand expliqua à lord North qu’il se devait d’éviter tout geste susceptible de provoquer les Indiens, lesquels étaient « en général extrêmement exaspérés contre les Américains ». « Plus l’on retardera l’évacuation des postes, soulignait-il, plus nos commerçants auront le temps de retirer leurs marchandises, ou de les troquer contre des fourrures, et plus grandes seront les chances des officiers placés sous mon commandement de réconcilier les Indiens avec une mesure pour laquelle ils nourrissent la plus grande aversion. »