Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3469862

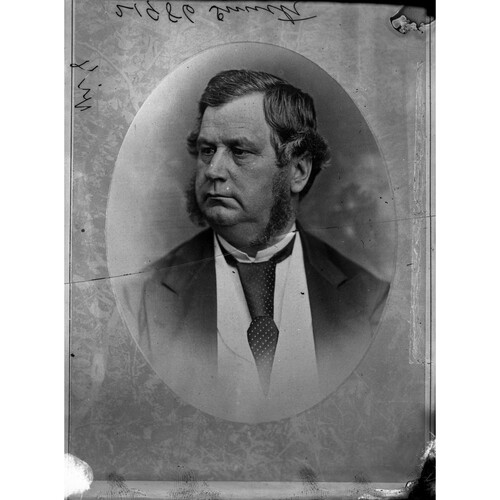

SMITH, sir ALBERT JAMES, avocat et homme politique, né le 12 mars 1822 à Shédiac, Nouveau-Brunswick, fils de Thomas Edward Smith et de Rebecca Beckwith ; le 11 juin 1868, il épousa Sarah Marie Young, et ils eurent un fils ; décédé le 30 juin 1883 à Dorchester, Nouveau-Brunswick.

Loyaliste du Massachusetts, le grand-père d’Albert James Smith, Bowen Smith, s’installa à Kingston, au Nouveau-Brunswick, après la guerre d’Indépendance américaine, puis alla s’établir à Shédiac en 1807. Son fils aîné, Thomas, et la femme de celui-ci, elle-même de descendance loyaliste, eurent sept enfants. Propriétaire d’un magasin de détail à Shédiac, Thomas Smith s’avéra un entrepreneur avisé dans le commerce du bois. À la fin des années 1830, il était assez à l’aise pour faire construire une impressionnante maison de style georgien (du nom des quatre premiers rois George) pour sa famille. Élevé dans un certain confort, Albert James Smith fréquenta la Madras School de l’Église d’Angleterre, puis poursuivit ses études à la nouvelle Westmorland County Grammar School. Après avoir travaillé une année ou deux avec son père au magasin, il fit l’apprentissage du droit dans les études d’Edward Barron Chandler* à Dorchester. À cette époque, Chandler dirigeait le gouvernement provincial compact qui domina la vie politique du Nouveau-Brunswick jusqu’en 1854. C’est ainsi que Smith se familiarisa avec les rouages du système politique tout en s’initiant à sa profession. Il reçut le titre d’attorney le 6 février 1845 et fut admis au barreau le 4 février 1847. Homme intelligent et capable de décocher des traits, « grand de taille avec les cheveux noirs et les yeux noirs », Smith obtint un succès remarquable auprès des jurys et ne tarda pas à recruter de gros clients, notamment dans les domaines du droit commercial et maritime. Nommé receveur des créances de la couronne pour le district et membre de la société des avocats du Nouveau-Brunswick, il semblait destiné à une brillante et profitable carrière dans cette profession.

La vie de Smith prit une orientation nouvelle lorsque le siège du comté de Westmorland devint vacant à la chambre d’Assemblée en 1852. S’offrant à lutter contre le Compact de Chandler, en dépit des conseils de ses parents et amis, il fit connaître son « credo politique » avant l’élection partielle : il se présenta comme un libéral prônant des réformes telles que le vote au scrutin secret, des élections bisannuelles, un conseil législatif élu, une limitation stricte des dépenses publiques, la réduction du salaire versé au lieutenant-gouverneur et le déplacement de la capitale provinciale de Fredericton, où dominait une « oligarchie [...] quelques familles ». Élu sans difficulté le 18 mai, Smith assista à la courte session de l’automne et appuya le projet de construction de l’European and North American Railway devant relier Saint-Jean à Shédiac, que parrainait le gouvernement. Au cours des deux années suivantes, il se hissa au premier rang d’une opposition de plus en plus nombreuse qui fustigeait le gouvernement parce qu’il se contentait d’« aller son petit bonhomme de chemin ».

Smith se signala à l’Assemblée par la lutte obstinée qu’il livra contre les privilèges de l’establishment. Le King’s College (University of New Brunswick) de Fredericton, un lieu réservé aux « fils des hommes les plus riches de la province », devint sa cible de prédilection. Il déclara qu’un « préjugé vivace contre ce collège s’était emparé des esprits parmi la population des districts ruraux, [préjugé] que ni le temps ni les efforts ne pourraient vaincre ». Lorsque le professeur Joseph Marshall d’Avray* le qualifia d’« Érostrate » cherchant à « incendier le temple de Diane », Smith répliqua que d’Avray, depuis peu « importé d’Angleterre aux frais de la population », pourrait bien, aux frais de cette population, être envoyé « en Russie où il trouverait un emploi plus convenable ». Les attaques lancées par Smith contre le collège, bien qu’infructueuses dans la plupart des cas, donnèrent lieu à des discussions si animées qu’un jour, en 1856, l’ancien procureur général, John Ambrose Street*, l’assaillit à l’Assemblée. Il rallia toutefois assez de partisans pour obtenir que l’établissement fit l’objet d’une enquête officielle, laquelle aboutira, en 1859, à la transformation du collège en l’University of New Brunswick et à une réforme réalisée sous le président William Brydone Jack.

À l’issue des élections de juin 1854, les réformistes remportèrent la victoire et, en novembre, Smith devint l’un des membres sans portefeuille du Conseil exécutif de Charles Fisher*. Il siégeait en compagnie de Samuel Leonard Tilley*, John Mercer Johnson*, James Brown*, William Henry Steeves* et William Johnstone Ritchie*. C’était un cabinet composé d’hommes talentueux, « libéraux jusqu’à la moelle des os » , et Smith passa pour le tribun radical du groupe. Très solidaire de ses collègues, il appuya des réformes telles que le vote au scrutin secret, l’extension du droit de vote, l’inscription des électeurs, le droit du Conseil exécutif de présenter des projets de loi visant à octroyer des sommes d’argent, la réorganisation des départements du gouvernement et la réduction des pouvoirs du lieutenant-gouverneur ; en outre, il appuya la nationalisation de l’European and North American Railway Company en 1856. Orateur probablement le plus redoutable à l’Assemblée, Smith ne fut pas moins avant tout un avocat et un homme d’affaires qui s’occupa en premier lieu de sa clientèle et joua un rôle secondaire dans le gouvernement.

Smith manifesta son talent de tribun et son indépendance au sein du gouvernement au cours du débat qui porta sur le projet de loi de Tilley concernant l’interdiction des boissons alcooliques en 1855. Il ne croyait pas qu’une telle loi pouvait être mise en vigueur, mais s’inquiétait encore plus de « son principe arbitraire et coercitif ». La mesure « était mauvaise – elle était cruelle » , et « il aimerait mieux voir la province tout entière s’enfoncer dans l’obscurité plutôt que de s’opposer au pouvoir de la liberté ». Dès sa mise en application le 1er janvier 1856, la loi se révéla inopérante et amena finalement le lieutenant-gouverneur, John Henry Thomas Manners-Sutton*, à dissoudre le parlement le 21 mai. Manners-Sutton invita les membres qui restaient du Compact, sous la direction de John Hamilton Gray, à former le gouvernement ; la population approuva cette démarche lors des élections générales tenues en juin. S’il s’était opposé à la loi, Smith s’indigna bien plus encore des actions, à son avis inconstitutionnelles, qu’accomplirent le lieutenant-gouverneur et son Compact. Il harcela Gray et ses collègues sans relâche pendant qu’ils furent au pouvoir et contribua dans une large mesure à la défaite qu’ils subirent aux élections de 1857. Selon le Morning News de Saint-Jean, il se montra « toujours digne, conséquent et loyal [...] un défenseur inflexible des droits du peuple ». L’establishment politique de la province appréciait moins la conduite agressive d’« Albert Smith la brute ».

Fisher et son groupe reprirent le pouvoir, mais Smith n’avait toujours pas de portefeuille, peut-être parce que le premier ministre et lui acceptaient à peine de se parler. Le goût de Smith pour la réforme se traduisit à maintes reprises par une opposition à l’influence britannique, au lieutenant-gouverneur, au King’s College et au choix de Fredericton comme capitale ; Fisher occupait le poste de secrétaire-archiviste du King’s College et appuyait inconditionnellement Fredericton. C’est probablement en raison du fait qu’ils représentaient les tendances divergentes au sein du conseil qu’on délégua à la fois Fisher et Smith à la malheureuse conférence intercoloniale sur les chemins de fer et l’union de l’Amérique du Nord britannique, conférence tenue à Londres en 1858. Pendant deux ans, les divergences entre Fisher et Smith paralysèrent presque complètement le gouvernement, mais Tilley lui permit de survivre jusqu’au moment où, en 1861, Fisher, compromis dans un scandale concernant les terres de la couronne, dut quitter son poste. Tilley devint le nouveau premier ministre et fit de Smith son principal lieutenant et procureur général à compter du 27 avril. Smith attisa par sa langue acérée et son violent caractère les passions des députés ; un jour, Lestock DesBrisay le suivit dans le cabinet de l’orateur (président), lui dit de cesser de « maltraiter » ses adversaires, puis « lui tordit volontairement le nez » ; Smith courut après lui avec un tisonnier, mais on réussit à le retenir.

De tels incidents ne causèrent pas de tort à Smith ni au gouvernement, car tous deux furent réélus en juin 1861, et ils allaient jouir, semble-t-il, de quatre années de tranquillité, surtout après le départ de Manners-Sutton en octobre. Le remplacement de celui-ci par Arthur Hamilton Gordon*, jeune aristocrate au tempérament nerveux, ne laissait toutefois présager rien de bon, et la guerre civile américaine menaçait de perturber les affaires du Nouveau-Brunswick, en particulier si elle devait entraîner des dépenses publiques accrues pour la milice et l’Intercolonial, auxquelles Smith s’opposait. Lorsque Tilley partit pour Londres le 30 octobre afin de participer aux discussions concernant le chemin de fer, il laissa les rênes du pouvoir à Smith. Malheureusement, Gordon, qui avait des hommes politiques coloniaux une opinion ne s’élevant que rarement au-dessus du mépris, n’aimait pas Smith. « J’ai eu une petite escarmouche avec lui, mais sans effusion de sang », raconta Smith à Tilley après sa première réunion avec Gordon ; les relations entre les deux hommes ne dépassèrent jamais ce degré de cordialité. Leurs divergences éclatèrent au grand jour au sujet de la question des nominations au sein de la milice. Gordon estimait que les nominations relevaient de sa prérogative et il les décernait, selon Smith, « en violation de ce que [le gouvernement] considér[ait] comme les droits des gens ». Smith recommanda à Tilley de prendre des mesures décisives afin de protéger « la dignité de [leur] propre position ». Gordon ne fit jamais grand cas de cette préoccupation.

Procureur général compétent, Smith n’en paraissait pas moins mal à l’aise dans ses fonctions. Aux responsabilités de la charge, il préférait le privilège de prendre des décisions. En outre, la pratique du droit demeurait pour lui une activité prioritaire, comme le révéla « l’affaire de la Missaguash » , dans laquelle il abusa de ses fonctions de procureur général, semble-t-il, pour présenter et faire adopter une loi qui favorisait ses clients, les propriétaires établis dans le haut de la rivière Missaguash. Ceux installés dans la partie inférieure, qui avaient érigé un « aboiteau » (digue) sur la rivière, envoyèrent immédiatement à Gordon une pétition réclamant l’annulation de la loi ; le lieutenant-gouverneur accepta cette demande et, sans avoir pris l’avis d’un homme de loi ni avoir discuté avec son procureur général, il fustigea Smith dans une lettre au ton froid et officiel. La loi ne fut jamais abrogée, mais le duc de Newcastle, ministre des Colonies, désavoua la conduite de Smith sur un ton, selon le Morning News de Saint-Jean, « plus arrogant et dictatorial [que celui de Gordon] et dans un esprit de plus grande injustice ». Il va sans dire que Smith lui rendit la pareille, le 9 février 1863. « Votre situation et la mienne sont fort différentes, écrivit-il à Newcastle dans une lettre ouverte. Tandis que vous occupez un poste élevé dans l’Empire, je ne remplis que des fonctions modestes dans une petite province, dans un coin reculé de l’Empire.— Votre voix et votre influence sont puissantes ; les miennes sont faibles. Néanmoins, mon honneur et ma réputation ont autant de prix pour moi que les vôtres en ont pour vous. » Abordant la question de la responsabilité, il ajoutait : « Je suis responsable de mes actions devant la législature et la population de cette province, et non devant vous. L’exactitude de cet énoncé, vous l’admettez [...] Pourquoi ne pas me laisser traiter avec les personnes devant lesquelles je suis responsable, libre de ne pas me laisser influencer par l’opinion injustifiée que vous exprimez ? »

À cette époque, Smith ne faisait plus partie du gouvernement ; il avait démissionné le 10 octobre 1862 parce qu’il ne s’entendait pas avec Tilley et les autres membres du Conseil exécutif qui soutenaient une importante participation de la province à la réalisation de l’Intercolonial. Il estimait que les chemins de fer, en particulier, devaient être construits avec des fonds privés. L’augmentation des taxes allait imposer un « lourd fardeau » , disait-il, que « [la] population et [les] ressources [de la colonie] ne justifieraient pas ».

Il semble que Smith ait été soulagé d’avoir quitté son poste. Devenu conseiller de la reine en 1862, il figurait au premier rang de sa profession. Comme député, il resta en bons termes avec Tilley et s’abstint de triompher lorsque les Canadiens abandonnèrent l’Intercolonial en 1863. Il n’avait cependant que du mépris pour le lieutenant-gouverneur Gordon. En 1864, il apprit que Gordon exigeait le versement de son traitement en livres sterling plutôt qu’en livres coloniales, ce qui aurait nécessité le retrait d’une somme additionnelle de £600 du trésor provincial. Tilley appuya la demande du lieutenant-gouverneur au cours d’un débat tenu à l’Assemblée ; Smith s’opposa aux deux hommes et, le 29 mai, il rallia la majorité des députés à son opinion. Sur une question intéressant la population, Smith avait montré qu’il était en mesure de dominer l’Assemblée et que Tilley pouvait avoir un point faible. À l’été de 1864, les habitants du Nouveau-Brunswick se mirent à débattre une question beaucoup plus importante : la confédération.

Les négociations entre les colonies britanniques de l’Amérique avaient abouti à l’éclosion en 1864 d’un mouvement en faveur de la fédération de l’Amérique du Nord britannique, et Tilley s’en faisait le défenseur au Nouveau-Brunswick. Gordon avait souhaité une union des Maritimes, dont lui-même aurait occupé le poste de gouverneur, mais il avait perdu l’initiative. La tournure des événements excita la colère de Smith, et c’est en tenant compte de lui que Tilley forma une coalition en vue de faire accepter le projet de confédération. Tilley recruta d’anciens adversaires, comme Chandler et Gray, ainsi que des collègues qu’il avait écartés, comme Fisher. Le fait qu’il en ait exclu Smith n’a jamais été très bien expliqué. Peut-être celui-ci n’aurait-il pas accepté de se joindre au groupe. Il est plus vraisemblable de penser qu’on ne l’invita pas en raison de l’opposition farouche qu’il manifestait à toute forme d’union, de même qu’à l’Intercolonial, lequel constituait aux yeux de Tilley le gain que les négociations rapporteraient. Quoi qu’il en soit, lorsque Tilley revint de la conférence itinérante qui l’avait conduit à Charlottetown, Halifax, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto et Niagara (Niagara-on-the-Lake), il trouva un Nouveau-Brunswick hostile et assujetti à l’influence d’Albert Smith, « le Douglas de Dorchester [...] le lion de Westmorland ». À la fin de novembre 1864, Smith fit paraître une « Letter to the Electors of the County of Westmorland » qui allait devenir la principale ligne de force d’un mouvement d’opposition à la confédération au Nouveau-Brunswick. Il affirmait que les délégués à la conférence, mandatés pour discuter uniquement de l’union des Maritimes, avaient agi d’une manière inconstitutionnelle et avaient placé les intérêts du Canada avant ceux du Nouveau-Brunswick. Puisqu’ils se trouvaient en position dominante, les Canadiens imposeraient des taxes exorbitantes à la colonie, afin de payer le coût de leurs folles dépenses du passé, comme les canaux et les chemins de fer. On devrait également faire face aux dépenses de deux gouvernements au lieu d’un, et la représentation basée sur la population mettrait le Nouveau-Brunswick dans une situation d’infériorité permanente. Lorsque Tilley déclencha des élections au début de 1865, Smith l’attendait de pied ferme. Il parcourut la province en prononçant de violents discours dans lesquels il déclarait que le projet de confédération avait germé dans les « cervelles graisseuses des hommes politiques canadiens » comme solution à leurs propres problèmes et comme combine pour exploiter les autres. Il demandait à ses auditeurs d’examiner les deux états, « l’un [le Canada] aux prises avec l’anarchie et l’agitation. [... l’autre] le Nouveau-Brunswick [...] jouissant de tous les bienfaits de cette vie. » Le spectre des contributions directes servait, selon lui, de toile de fond aux intentions des Canadiens qui accroîtraient leur domination à mesure que leur population et leur appétit se développeraient, reléguant le Nouveau-Brunswick à l’état de « simple municipalité ». Comme solution de rechange, Smith proposait à la fois le maintien du traité de réciprocité avec les États-Unis et la construction, entre Saint-Jean et la frontière américaine, du Western Extension Railway, un tronçon de l’European and North American Railway. Mais la crainte du Canada constituait le principal élément de son message. Smith présenta ses vues avec « beaucoup de force et d’entrain », et le groupe des adversaires de la confédération au Nouveau-Brunswick, dont il était « le cœur et l’âme », écrasa les partisans de l’union en obtenant 26 des 41 sièges à l’Assemblée. Quatre indépendants et 11 unionistes furent également élus.

Après la victoire des adversaires de la confédération, Gordon eut la tâche humiliante d’inviter Smith – qu’il méprisait – à former le gouvernement ; il se facilita le travail en demandant à Robert Duncan Wilmot*, conservateur opposé au projet conçu à la conférence de Québec, de se joindre à Smith pour désigner les membres du Conseil exécutif. Les deux hommes s’attaquèrent au problème de constituer un cabinet en faisant appel à des gens qui n’avaient entre eux d’autre affinité que leur opposition aux Résolutions de Québec. Parmi les gens qu’ils choisirent, certains appuyaient l’union de l’Amérique du Nord britannique, soit avec un gouvernement central plus fort, soit avec des gouvernements provinciaux plus forts. John Campbell Allen*, de Fredericton, procureur général, conservateur comme Wilmot, préconisait, comme ce dernier, une union législative. Smith et George Luther Hatheway*, commissaire principal des Travaux publics, voulaient des droits provinciaux de beaucoup accrus dans le cas où on accepterait le projet d’union, tandis qu’Arthur Hill Gillmor*, secrétaire provincial, et Timothy Warren Anglin* s’opposaient à toute forme d’union. Chef de file des catholiques de Saint-Jean, Anglin passait pour un Irlandais radical et rebelle aux yeux de certains et était un homme avec lequel il était particulièrement difficile de travailler parce qu’il se refusait à toute concession ou compromis. Comme le vote catholique avait été décisif dans un grand nombre des circonscriptions où les partisans de Smith l’avaient emporté, on ne pouvait pas ne pas tenir compte de la position d’Anglin et des catholiques. De l’avis général, le cabinet constitua un « mélange bizarre de tories et de libéraux », mais Gordon admit que ses membres étaient « des hommes d’une honnêteté indiscutable » et qu’il s’agissait d’une « amélioration par rapport au [...] précédent conseil ». Il décrivit Smith, président du conseil, comme « un homme d’un certain talent et d’une assez grande opiniâtreté. Ses vues, disait-il, sont étroites et son caractère violent mais, s’il accepte très mal l’opposition ou la contrainte, j’estime qu’il a le mérite d’être honnête dans ses intentions et d’être ferme. Il appartient à l’élément radical de la gent politicienne, mais en même temps il est très hostile aux États-Unis. »

La méfiance réciproque qui existait entre Smith et Gordon n’était pas l’unique problème qu’il fallait résoudre. Les membres du conseil ne s’entendaient pas sur la plupart des questions et des programmes politiques, depuis la milice et les chemins de fer jusqu’aux relations extérieures et au rôle du lieutenant-gouverneur. Pour manier ces hommes, il eût fallu avoir le doigté d’un expert ; Smith semblait paralysé par la situation. Peu après son accession au pouvoir en mars 1865, le Morning Telegraph de Saint-Jean qualifia Smith de « défenseur le plus compétent et le plus éloquent dans son genre et dans sa génération de l’immobilisme » ; ce jugement se révéla injuste après que le gouvernement, pendant la session du printemps de cette année-là, eut présenté un nouveau projet de loi concernant la milice et un projet de loi se rapportant au Western Extension Railway.

Smith s’inquiétait surtout de ce que le gouvernement britannique voulait renverser la décision qu’avait prise le Nouveau-Brunswick au sujet de la confédération, et c’est pourquoi le procureur général Allen et lui-même partirent pour Londres le 20 juin 1865 afin de neutraliser les pressions impériales. Ils cherchèrent également des appuis à un nouveau traité de réciprocité, à une liaison ferroviaire entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, et à un emprunt de £25 000, cours de Londres, qu’ils voulaient contracter envers la firme Baring Brothers pour faire face aux obligations financières de la province. Ils obtinrent gain de cause sur les trois derniers points, mais le ministre des Colonies, Edward Cardwell, leur fit clairement comprendre qu’il s’était engagé à soutenir la confédération. Il se peut qu’il ait offert à Smith un poste comme celui de gouverneur colonial afin de l’amener à appuyer cette politique.

Lorsqu’il revint au Nouveau-Brunswick, Smith montrait moins d’assurance qu’à son départ. Son conseil s’impatientait et sa politique était menacée. Le 10 novembre 1865, on donna un premier coup de bêche en vue de la construction du Western Extension Railway, mais les travaux ne débutèrent jamais en raison de difficultés financières. Anglin, très engagé dans ce projet, choisit de démissionner du cabinet. Lorsque des postes de juge devinrent vacants, Allen fut nommé à la Cour suprême, et, lors d’une élection partielle âprement disputée dans le comté d’York, Charles Fisher défit John Pickard, candidat de Smith. Une autre vacance au sein de la magistrature provoqua de nouvelles dissensions et amena Andrew Rainsford Wetmore*, dont on avait ignoré les revendications, à quitter le cabinet. Le rejet par les Américains du projet de traité de réciprocité, au début de 1866, laissa Smith sans programme et entraîna la démission de Wilmot, qui devint un partisan déclaré de la confédération. Pendant ce temps, Gordon, se conduisant comme un fonctionnaire impérial consciencieux sous la contrainte des événements, s’employait le plus possible à faire adopter une politique visant à l’union. En février 1866, Smith dut revoir sérieusement sa position. Son conseil s’était désagrégé au point d’être méconnaissable et les promesses qu’il avait faites au sujet du traité de réciprocité et du Western Extension Railway s’étaient révélées vaines. Les députés indépendants de l’Assemblée s’éloignaient de lui et à eux se joignirent des déserteurs tels que Wilmot et Wetmore. Smith était convaincu qu’il avait encore l’appui de l’Assemblée et de la province, mais il savait également que ses échecs s’accumulaient et que le mouvement en faveur de l’union prenait de l’ampleur. Gordon ne cessait pas de l’exhorter à rechercher un régime d’union qui serait acceptable aux autorités impériales, aux Canadiens et à la majorité des habitants du Nouveau-Brunswick. À la fin de 1865, Smith s’était probablement rendu compte qu’il allait devoir suivre cette voie, mais il hésita durant des semaines avant de se résoudre à inclure dans le discours du trône, le 8 mars 1866, un vague paragraphe où il indiquait que son gouvernement prônerait une forme d’union de l’Amérique du Nord britannique.

On ne sait trop si Smith avait un projet précis en tête. Peut-être avait-il uniquement l’intention de rechercher une forme quelconque d’union. Ses adversaires à l’intérieur et à l’extérieur de son parti ne lui permirent jamais de développer ses idées. À l’intérieur, les députés acadiens et catholiques s’opposaient à toute loi instituant l’union. À l’extérieur, Charles Fisher et les partisans de la confédération voulaient empêcher Smith de faire adopter la confédération et d’exiger la rétribution prévue pour cette initiative. À cette fin, ils luttèrent contre lui à l’Assemblée à l’occasion d’un débat sur un amendement au discours du trône où ils l’accusèrent de ne pas prendre les mesures suffisantes pour protéger la province contre la menace de l’invasion des Féniens. Le débat traîna durant quatre longues semaines, et le gouvernement était paralysé. Gordon, persuadé que sa carrière d’administrateur colonial dépendait de l’engagement de sa colonie sur la voie de l’union, s’alarma de ce que Smith paraissait renoncer à toute démarche pouvant mener à la confédération. Au début d’avril, Gordon ne pouvait plus tolérer la situation. Pour forcer Smith à démissionner, il décida d’accepter que la chambre haute, le Conseil législatif, en réponse au discours du trône, fit un vigoureux plaidoyer en faveur de la confédération. Dans une colonie jouissant d’un régime de responsabilité ministérielle, il était tout à fait inhabituel qu’un lieutenant-gouverneur agît de la sorte. Smith prétendit avec raison qu’il avait le droit d’être consulté et de faire des recommandations, mais Gordon se souciait peu des droits et de la dignité des coloniaux. Smith remit sa démission. Il n’avait pas d’autre choix. On était en face d’une grave crise constitutionnelle ; Tilley estima celle-ci inutile, car il avait la certitude que Smith aurait dû capituler quelques semaines plus tard. Cependant, les partisans de la confédération prirent le pouvoir lorsque Gordon le leur offrit, et ils se présentèrent immédiatement devant les électeurs pour faire approuver cette décision.

Durant la campagne électorale de mai et juin 1866, Smith ne put convaincre la population du Nouveau-Brunswick. Les idées et les propositions qui lui avaient tant servi en 1865 s’étaient révélées illusoires. Il n’existait pas de Western Extension Railway, ni de traité de réciprocité, ni de gouvernement efficace. L’opposition de Smith à l’union prêtait également à contestation. Il insista sur la personnalité détestable du lieutenant-gouverneur, mais le mandat de Gordon se terminait et il semble que peu de gens s’en souciaient. Les partisans de la confédération, avec le soutien des Britanniques, l’argent des Canadiens et la faveur des circonstances (il y eut notamment une invasion des Féniens durant la campagne), n’allaient pas subir d’échec. Même les évêques catholiques les appuyèrent en 1866. Les habitants du Nouveau-Brunswick se virent promettre une administration saine, une réduction des impôts, un accroissement de la prospérité et un meilleur contrôle du nouveau gouvernement. Les tenants de la confédération réussirent à associer Smith aux adversaires de l’union, aux annexionnistes et aux Féniens. Ils laissèrent entendre qu’il y avait une conspiration des francophones et des catholiques contre le protestantisme et l’Empire, et que Smith en servait d’instrument sans le savoir. Smith fit face à ces honteuses attaques avec courage. Il déclara qu’il « se sentait fier des francophones de ce pays ; ils ne le cédaient en rien aux anglophones sous tous les rapports ; ils étaient incorruptibles et ne pouvaient être achetés ! ! ! » À l’issue des élections, Smith se retrouva à la tête d’un groupe de huit députés face à 33 partisans de la confédération à l’Assemblée. Ainsi s’était établi au Nouveau-Brunswick un échiquier politique qui allait durer : d’un côté, le bloc principalement composé des catholiques et des Acadiens et, de l’autre, le bloc majoritairement constitué des protestants et des anglophones.

L’Assemblée se réunit en juin 1866 afin d’adopter une résolution concernant la confédération et Smith tenta une dernière fois de faire obstacle au projet conçu à Québec. Il exigea la tenue d’un référendum sur toute loi relative à la confédération qui serait votée, une représentation égale des provinces à la chambre haute, la limitation du nombre de députés au parlement, l’assurance que chacune des provinces Maritimes aurait un ministre au cabinet, la création d’un tribunal pour régler les conflits entre le fédéral et les provinces, et le contrôle rigoureux des impôts. On rejeta ses motions par 26 voix contre 8, et les « Pères » prirent bientôt le chemin conduisant à Londres et à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. C’est un Smith complètement désillusionné qui fut élu député de Westmorland à la chambre des Communes en août 1867.

Tout comme Joseph Howe*, de la Nouvelle-Écosse, cet autre célèbre adversaire de la confédération originaire des Maritimes, Smith suscita des craintes à Ottawa. Mais, contrairement à Howe qui demanda l’abolition de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, Smith assura la chambre des Communes qu’« il avait lutté contre la confédération, avait été vaincu et avait déposé les armes, et [qu’il] était impatient de contribuer à la mise en œuvre de l’acte ». Cela ne voulait certes pas dire qu’il allait accepter tout ce que proposerait le gouvernement de sir John Alexander Macdonald*. Il resta jusqu’à la fin un ardent défenseur des droits provinciaux. Jamais il ne se départit de la méfiance qu’il éprouvait à l’égard des Canadiens et les décisions prises par la chambre des Communes au cours des premiers mois le confirmèrent dans cette attitude. Le nouveau régime tarifaire, qui imposait des droits de douane sur des articles tels que la farine, le sucre, le thé et la mélasse, correspondait exactement à ses prédictions. Prononçant un discours devant une salle comble à Saint-Jean le 31 décembre 1867, il en vint à cette triste conclusion : « Nous sommes tout à fait impuissants. Nous sommes sous le pouvoir dominateur de messieurs McDonald et [George-Étienne Cartier*]. [...] bien qu’il devrait y avoir un changement de gouvernement, ce ne serait pas mieux pour la population des provinces Maritimes. Les intérêts de l’Ontario étaient complètement différents et incompatibles avec ceux de toutes les autres provinces. »

Au cours de ces premières années à Ottawa, Smith siégea comme député tout à fait indépendant ; il se méfiait de tout ce que faisaient les représentants de l’ancienne province du Canada, mais trouvait les libéraux encore plus préoccupés des intérêts de l’Ontario et plus provinciaux que les libéraux-conservateurs. Les hausses des droits de douane, l’achat de Rupert’s Land, le retard dans la construction de l’Intercolonial et l’écrasante prédominance des représentants du Canada central au cabinet et dans la fonction publique fédérale accentuèrent le sentiment d’aliénation des députés des Maritimes. Pour comble de malheur, la voix de l’opposition (entendue au sens traditionnel) était étouffée par les protestations venant aussi bien des banquettes du gouvernement que du côté de l’opposition. Lorsque Smith exigea, par exemple, en 1870 que « le gouvernement britannique accordât [au gouvernement canadien] le pouvoir de veiller à [ses] intérêts commerciaux », on l’accusa de perfidie et on rejeta sa demande. Cette année-là, le mécontentement à l’égard d’Ottawa s’était tellement répandu au Nouveau-Brunswick que tous les candidats aux élections provinciales de juillet dénoncèrent les programmes fédéraux. S’il en avait décidé ainsi, Smith aurait pu prendre la tête d’un fort mouvement en faveur de l’abrogation, de l’indépendance ou de l’annexion, surtout après la ratification du désastreux traité de Washington en 1871, par lequel on ouvrit les pêcheries de la côte des provinces Maritimes aux pêcheurs américains sans qu’une compensation telle que la réciprocité, instamment réclamée par les habitants des Maritimes, n’ait été obtenue en retour. Mais il refusa d’encourager les mécontents et fit observer qu’« il n’y avait presque jamais eu de traités entre l’Angleterre et les États-Unis où ceux-ci n’avaient pas eu la meilleure part ». N’ayant pas le choix, il appuya le traité. La plupart des députés du Nouveau-Brunswick imitèrent son geste.

En 1872, Smith passait pour le leader officieux du groupe de députés du Nouveau-Brunswick à la chambre des Communes et donnait le plus souvent son appui aux libéraux-conservateurs. Jusqu’alors l’action de Tilley au cabinet s’était révélée inefficace et celui-ci faisait l’objet d’une certaine animosité à l’intérieur comme à l’extérieur du parlement. Paradoxalement, Smith était devenu son principal allié aux Communes en vue de protéger les intérêts de la province. Lorsque John Costigan* et certains députés du Québec attaquèrent, en 1872, le Common Schools Act du Nouveau-Brunswick qui, l’année précédente, avait enlevé aux catholiques les fonds publics nécessaires à l’entretien de leurs écoles « séparées », Smith et Tilley unirent leurs efforts pour défendre la position du gouvernement provincial. Lors des élections tenues cette année-là, Smith annonça publiquement la « rupture de son association avec les Grits » et son appui aux libéraux-conservateurs de Macdonald, qui remportèrent une écrasante victoire dans la province. L’année suivante, Smith se vit offrir le poste de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick par un Macdonald reconnaissant, mais il préféra demeurer à la chambre des Communes. Il n’avait également pas l’intention d’abandonner la pratique du droit. En moins de deux mois, il se rangea cependant avec les libéraux contre Macdonald. Le 13 août 1873, à la suite du scandale du Pacifique, Macdonald prorogea la chambre des Communes dans « un geste de tyrannie » qui avait pour but, selon Smith, de priver le parlement de ses droits. Le premier ministre démissionna le 6 novembre et fut remplacé par Alexander Mackenzie* et les libéraux.

L’entrée de Smith au cabinet de Mackenzie ne faisait de doute pour personne. Six ans après la Confédération, on avait oublié le fait qu’il avait incarné l’opposition à ce régime. Le Daily Telegraph de Saint-Jean le décrivait comme un « habile avocat [...], armateur et financier », qui était « sous tous rapports un homme de marque » et jouissait d’une « popularité personnelle ». Il devint ministre de la Marine et des Pêcheries, et ramena à Ottawa 12 représentants libéraux du Nouveau-Brunswick aux élections de janvier 1874. Tilley avait accepté le poste de lieutenant-gouverneur de la province au cours des dernières heures du gouvernement de Macdonald, laissant à Smith le rôle de champion incontesté du Nouveau-Brunswick à Ottawa. D’ailleurs, Smith prit la défense de Tilley lorsque certains libéraux essayèrent de faire annuler sa nomination de dernière minute et, au cours du même mois de janvier, il se dérangea pour aller faire l’éloge de son ancien collègue lors d’une cérémonie publique destinée à lui rendre hommage.

Les quatre années suivantes comptèrent parmi les plus gratifiantes de l’existence de Smith. Le 11 juin 1868, il avait mis fin à un célibat mouvementé, paraît-il, en épousant Sarah Marie, âgée de 21 ans, la fille d’un riche financier de Halifax, John Wilson Young. Il se fit construire à Dorchester une spacieuse résidence de brique rouge, appelée Woodlands, où grandit son fils, John Wilson Young Smith. À Ottawa, il se trouvait au cœur de l’action : Mackenzie comptait sur lui à titre d’expert des Maritimes et s’ouvrait à lui sur un grand nombre de questions. Lorsque le poste de ministre de la Justice devint vacant en 1874, on le lui offrit, probablement sur la recommandation d’Edward Blake*, mais il le refusa. Smith avait participé, cette année-là, aux malheureuses négociations avec les États-Unis touchant la réciprocité. Il fut cependant plus à l’aise comme ministre de la Marine et des Pêcheries, fonctions de grande importance pour le Nouveau-Brunswick et qui lui convenaient bien en tant que l’un des « avocats les plus compétents en affaires maritimes » au Canada. Il s’y connaissait en droit de la mer, en navigation et en assurances internationales, en commercialisation et en négociations. C’est à la tête de ce ministère que Smith connut son plus grand succès. En vertu du traité de Washington, les Américains devaient verser des indemnités en échange du droit de pêche qu’ils avaient obtenu sur la côte est, et le montant devait en être fixé par arbitrage. On choisit Halifax comme lieu des réunions prévues à cette fin, lesquelles débutèrent le 15 juin 1877. Un Canadien, sir Alexander Tilloch Galt*, représentait la Grande-Bretagne, l’enseigne H. Kellogg, les États-Unis, et l’arbitre était le Belge Maurice Delfoss. Smith et son personnel avaient consacré des années à établir leur dossier et, à Halifax, ils persuadèrent Galt et Delfoss du bien-fondé des réclamations canadiennes. Le 23 novembre de la même année, la commission décida par un vote de deux contre un de fixer la valeur des pêcheries pour une période de 12 ans, soit de 1871 à 1883, à $5 500 000. Le Canada reçut $4 500 000 dont une somme de $500 000 servit à couvrir les frais. On consacra par la suite les intérêts sur les $4 000 000 à l’entretien des pêcheries de la côte est. Terre-Neuve obtint l’autre tranche de $1 000 000. La sentence arbitrale rendue à Halifax constitua une immense victoire pour le Canada, ne fût-ce que parce que les États-Unis ne l’emportèrent pas. Smith, qui en avait été « le maître d’œuvre du début à la fin », devint une célébrité ; le Canadian Illustrated News de Montréal le mit en vedette sur sa page couverture et le Herald de Halifax observa : « L’attention qu’il a donnée à cette affaire, ses efforts pour la mener à bien et sa volonté d’obtenir un résultat favorable au Canada lui procurent un mérite qu’on ne lui reconnaissait pas jusqu’à présent. » Les autorités britanniques partagèrent ce sentiment et, le 25 mai 1878, Smith fut fait chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges. On n’avait honoré qu’une douzaine d’autres personnes de cette façon depuis la Confédération, et il devenait le premier citoyen né au Nouveau-Brunswick à se voir conférer le titre de chevalier. Le caractère paradoxal du triomphe de Smith n’échappa pas à ceux qui se souvenaient du rôle qu’il avait joué dans le débat sur la confédération, et notamment à Peter Mitchell* qui l’avait remplacé en 1866 comme président du Conseil exécutif du Nouveau-Brunswick et avait été le premier titulaire du ministère fédéral de la Marine et des Pêcheries. Mitchell ne cessa pas de dénoncer le comportement de Smith au moment où celui-ci occupa ce poste et prétendit avec grossièreté que la sentence arbitrale rendue à Halifax découlait des efforts qu’il avait lui-même faits avant l’arrivée de Smith au ministère en 1873.

Aux élections fédérales de 1878, les conservateurs de Macdonald reprirent le pouvoir grâce à la Politique nationale qu’ils proposaient comme solution à la dépression qui avait sévi pendant toute la durée du mandat des libéraux. Au Nouveau-Brunswick, la popularité de Smith contribua cependant à la victoire libérale dans 11 des 16 circonscriptions. « Personne dans la province ne peut battre A. J. Smith, écrivit un observateur. Je considère que ce ne serait que folie pour quiconque d’essayer. » L’achèvement de l’Intercolonial en 1876, la reconstruction de Saint-Jean après l’incendie de 1877 et l’édification d’ouvrages gouvernementaux tels que la prison fédérale de Dorchester avaient aidé à soulager la misère causée par la dépression au Nouveau-Brunswick.

Durant les quatre années suivantes, Smith s’acquitta convenablement de ses fonctions, dirigeant à l’occasion les attaques de l’opposition, mais sans l’ardeur qui avait animé ses débuts, et, comme il était devenu très corpulent depuis peu, on l’affubla du qualificatif de « sir Albert le paresseux ». Mackenzie avait déploré le fait, pendant qu’il exerçait le pouvoir, que son cabinet, d’une façon générale, manquait de dynamisme, et, tout en disant de Smith qu’il « pouvait être un ministre efficace s’il s’en donnait la peine », il le trouvait « gras et complaisant », et « paresseux ». Lors du déclenchement des élections de 1882, Smith se trouva menacé pour la première fois de sa carrière. Les conservateurs nommèrent Josiah Wood*, un jeune et talentueux avocat de Sackville, pour lui faire la lutte. Ce fut une rude campagne, au cours de laquelle le Moncton Times désigna une cible à l’opposition : « VOTEZ contre le Parti Ontarien régionaliste, exhortait-il. WESTMORLAND NE PEUT PLUS SE PERMETTRE D’ÊTRE MAL REPRÉSENTÉ PAR SIR ALBERT SMITH. » Cet appel avait un accent de vérité pour un grand nombre des nouveaux venus qui, établis depuis peu dans le comté, ne pouvaient s’identifier à l’homme politique vénérable et à son passé. Après 30 années de vie politique, Smith subit finalement la défaite. « La puissance du parti d’un seul homme s’écroule, proclama le Times ; le règne de la clique de Dorchester Corner est terminé. »

Smith réagit d’abord à cette défaite avec amertume, puis parut désorienté. Il en était venu à croire que le siège lui appartenait de droit. Retiré de la vie politique, il perdit sa prestance. Même sa santé, qui avait été bonne jusqu’au moment des élections, commença de se détériorer. Au printemps de 1883, il dépérissait et mourut l’été suivant, laissant des biens évalués à plus de $100 000.

Smith ne fut pas un grand leader ni un novateur important. Il ne pouvait se défaire d’un certain traditionalisme étroit qui imprégnait même ses idées libérales. Certes, il s’opposait à l’establishment, mais cette opposition visait l’ancien establishment et non le nouveau dont il faisait partie. Honnête, sincère et plus constant que la plupart des hommes politiques, il ne se servit pas de la politique pour cumuler des postes de juge ou de gouverneur : il les refusa tous. En fin de compte, la lutte menée par Smith contre la confédération représenta l’activité la plus importante de sa carrière, même si la victoire remportée sur les Américains à Halifax constitua un succès appréciable. Au fur et à mesure que les points de vue changent en histoire et que la Confédération fait l’objet de nouvelles études critiques, on aurait tort de ne voir en Smith, le dissident, qu’un citoyen des Maritimes aux vues régionalistes et négatives et à l’esprit étroit. Il n’avait pas la stature d’un homme d’État, mais fut un homme politique clairvoyant.

Bien que sir Albert James Smith ait consacré à la politique 30 années marquées à la fois par les honneurs et la controverse, il est presque totalement absent des ouvrages historiques. Il ne laissa pas de papiers susceptibles de perpétuer son souvenir (ils furent détruits après sa mort), et ni sa femme ni son fils ne voulurent qu’une biographie empiétât sur leur vie privée. Cela n’explique toujours pas qu’on ne se soit pas intéressé à Smith. Il venait bien sûr d’une région marginale et s’opposait au projet de confédération, deux traits qui expliquent dans une large mesure l’indifférence montrée à son égard par les historiens, préoccupés avant tout d’un Canada centralisateur, qui ont dominé l’historiographie au pays. Son titre de chevalier et son rôle à la commission des pêcheries auraient dû normalement attirer l’attention, mais on a plutôt retenu le nom d’Alexander Tilloch Galt, ce qui ne semble pas très équitable. En outre, Smith eut la malchance de faire partie du cabinet d’Alexander Mackenzie, lequel fut dépassé par l’ampleur de la dépression des années 1870 et jugé inepte. Smith n’a pas connu un meilleur sort dans l’histoire du Nouveau-Brunswick. Les premiers historiens, comme James Hannay*, se sont montrés intolérants à l’endroit des adversaires de la confédération. Plus récemment, une grande partie de l’histoire de la province a été écrite du point de vue impérialiste, à partir de documents du ministère des Colonies et des lieutenants-gouverneurs tels que John Henry Thomas Manners-Sutton et Arthur Hamilton Gordon. Il n’est pas étonnant que Smith et la plupart des hommes politiques de la colonie, ne jouissant pas d’une considération suffisante, s’en tirent mal et soient relégués à des rôles secondaires dans une histoire portant sur les fonctionnaires impériaux. Les sources de renseignements au Nouveau-Brunswick donnent lieu, toutefois, à une interprétation tout à fait différente.

La première étude moderne est celle de C. M. Wallace, « The life and times of Sir Albert James Smith » (thèse de m.a., Univ. of New Brunswick, Fredericton, 1960) ; cet ouvrage fut remanié sous le titre de « Albert Smith, confederation, and reaction in New Brunswick, 1852–1882 », CHR, 44 (1963) : 285–312. J. E. Belliveau, The splendid life of Albert Smith and the women he left behind (Windsor, N.-E., 1976), et « Sir Albert Smith, the Acadians and New Brunswick politics, 1852–1883 », Soc. hist. acadienne, Cahiers (Moncton, N.-B.), 8 (1977) : 65–79, constituent des études basées sur des recherches erronées.

L’ouvrage de Hannay, Hist. of N.B., II, est encore utile, mais la partie consacrée à la période précédant la Confédération est faible. On lira avec profit : J. K. Chapman, The career of Arthur Hamilton Gordon, first Lord Stanmore, 1829–1912 (Toronto, 1964) ; MacNutt, New Brunswick ; Waite, Canada, 1874–96 et Life and times of confederation ; C. M. Wallace, « Sir Leonard Tilley : a political biography » (thèse de ph.d., Univ. of Alberta, Edmonton, 1972) ; A. G. Bailey, « The basis and persistence of opposition to confederation in New Brunswick », CHR, 23 (1942) : 374–397 ; et T. A. Burke, « Mackenzie and his cabinet, 1873–1878 », CHR, 41 (1960) : 128–148. On trouvera également des renseignements utiles dans les sources manuscrites et imprimées et les ouvrages biographiques qui suivent. [c. m. w.]

APC, MG 24, B29 ; MG 26, A ; B ; MG 27, I, D15.— APNB, RG 2, RS6, 1854–1867 ; Arthur Hill Gillmor papers.— Musée du N.-B., James Brown, Journal, 1844–1870 ; E. B. Chandler papers ; Jarvis family papers ; Tilley family papers ; Webster coll.— PRO, CO 188–189.— UNBL, MG H 12a.— Canada, chambre des Communes, Debates, 1867–1870, 1875–1882.— N.-B., House of Assembly, Journal, 1852–1867 ; Reports of the debates, 1852–1857.— « Parl. debates » , 1873–1874.— Parliamentary debates, Dominion of Canada [...] (3 vol., Ottawa, 1870–1872).— Chignecto Post (Sackville, N.-B.), 1877.— Daily Telegraph (Saint-Jean, N.-B.), 1869–1883.— Moncton Times, 1877–1883.— Morning Freeman (Saint-Jean), 1860–1872.— Morning News (Saint-Jean), 1852–1884.— Morning Telegraph (Saint-Jean), 1864–1869.— Saint John Globe, 1858–1873.— Canadian biog. dict., II.— CPC, 1862–1882.— Dominion annual register, 1883.— M. O. Hammond, Confederation and its leaders (Toronto, 1917).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

C. M. Wallace, « SMITH, sir ALBERT JAMES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 18 sept. 2024, https://www.biographi.ca/fr/bio/smith_albert_james_11F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/smith_albert_james_11F.html |

| Auteur de l'article: | C. M. Wallace |

| Titre de l'article: | SMITH, sir ALBERT JAMES |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1982 |

| Année de la révision: | 1982 |

| Date de consultation: | 18 sept. 2024 |